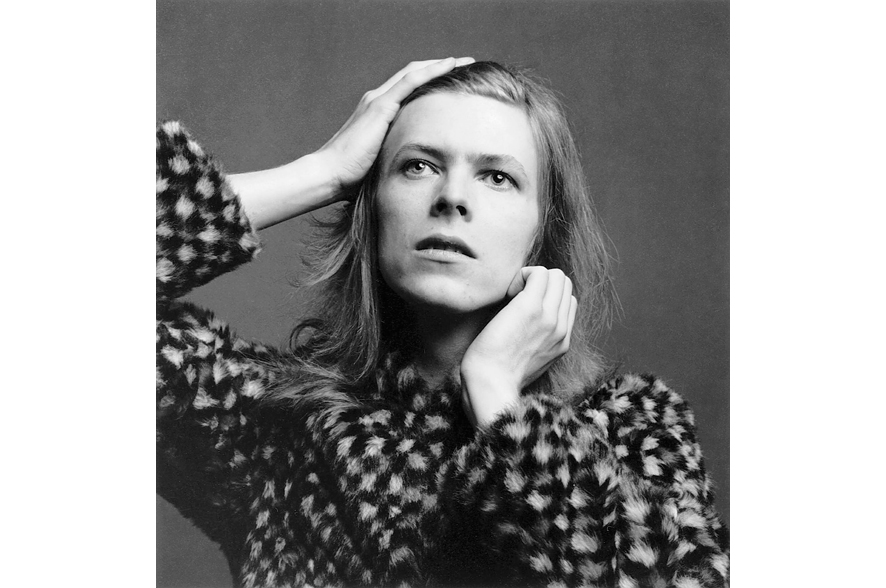

メインカット:(c) The David Bowie Archive. Photo by Brian Ward

つねに時代の先端を走り続け、時代を開拓し続けた伝説、デヴィッド・ボウイ。現代におけるもっとも多作でありもっとも影響力を持つアーティストである彼の人生とその才能に光をあてた、初の公式認定映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』(2023年3月公開予定)のサウンドトラックがリリースされた。IMAXでの上映を前提にして発案された、没入感のある映像づくりが随所に散りばめられた本作は、「体験型アトラクション」とも言えるような新感覚のドキュメンタリームービーに仕上がっているという。没後6年が経ち、彼の生前を知らない若い音楽リスナーも増えてきているいま、「動くボウイ」を体感できる本作に期待が高まる。そこで今回は、デヴィッド・ボウイに造詣の深いシンコー・ミュージックの荒野政寿が、映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』とそのサウンドトラックの楽しみ方を解説する。

ビジュアル版ミックステープのような趣きの映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』

映画『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』は、監督のブレット・モーゲンが公言しているとおり、通常の音楽ドキュメンタリー映画とは異質な形式をとっている。もともとIMAXでの上映を前提にして発案したこともあり、没入感のある作品を目指したという本作は、体験型アトラクションを思わせるつくりが印象的。監督は『IndieWire』のインタビューで、「この映画はテーマパークの乗り物のように設計されている」と説明している。

同じくブレット・モーゲンが監督した、Nirvanaのカート・コバーンを題材にしたドキュメンタリー『COBAIN モンタージュ・オブ・ヘック』(2015年)と同様に、さまざまな映画から引用した映像のモンタージュを多用。遺族公認のもと、残された膨大なアーカイブを素材にしている点も同作と同じだが、時間軸に沿ってストーリーを語るお決まりの形式を避け、キャリアの解説や関係者証言などは添えられていない。ボウイ自身の発言を挟みながら進行していくが、さまざまな時代の映像 / 音が往来するし、新たに編集した楽曲の大胆なミックスに驚かされることもしばしば。「万華鏡のような」という形容で伝えられた前評判は本当で、ビジュアル版ミックステープのような趣きがある。

そのように複雑な構成になってはいるが、大まかな「流れ」はあって、前半でいわゆるグラムロック期~L.A.時代、後半でベルリン時代以降の変化を把握できる。強力なライブシーンを選り抜いているので、キャリアのハイライトを駆け足で一気に体験したい人にはうってつけだろう。なお、日本での映画公開より先に発売されたサウンドトラック盤は、映画のシークエンスと対応しているから、予めこれを聴いておくと全体の流れが理解しやすい。

本編はボウイのナレーションに続いて、『The Buddha Of Suburbia』のサウンドトラック盤(1993年)に収められていた“Ian Fish U.K. Heir”に、“Space Oddity”や“Life On Mars?”の断片をミックスした序曲からスタート。そこから『1.Outside』(1995年)の“Hallo Spaceboy”につないで華々しく幕を開ける意表を突いた構成は、この映画が通常の音楽ドキュメンタリーとは異なる作品であることを印象づける狙いがあったという。

そして映像はThe Spiders From Marsとの最終公演──映画『ジギー・スターダスト』で広く知られる1973年7月3日のロンドン、ハマースミス・オデオンへと移行する。曲は出世作となった2枚目のアルバム『David Bowie』(1969年)に収められていた“Wild Eyed Boy From Freecloud”から始まり、Mott the Hoopleに提供した“All The Young Dudes”、そしてピーター・ヌーンに提供、『Hunky Dory』(1971年)で自演版を吹き込んだ“Oh! You Pretty Things”へと続く、「過去のボウイ」を振り返ったメドレー。序盤の「掴み」にこのメドレーを置いたことについて、ブレット・モーゲンは“Wild Eyed Boy From Freecloud”が「疎外」と「孤独」をテーマにしていて、「デヴィッド・ボウイがデヴィッド・ボウイについて歌っているというアイデアが好きだったから」と『Uncut』のインタビューで明かしている。

この映画では「ジギー・スターダスト化」する以前のボウイがクローズアップされないが、使われた楽曲のチョイスを見ると、まだ内省的でシンガーソングライター然としていた時期の『David Bowie』(1969年)から4曲(“Cygnet Committee”はブレット・モーゲンのお気に入りとか)、『Hunky Dory』からも4曲を選んでいる点に注目したい。

脚本を考えるにあたって、ブレット・モーゲンはボウイがキャリアを通じて歌い続けた「カオス」と「はかなさ」に着目したと複数のインタビューで語っている。そのラインを全体を貫く「柱」に設定したことによって、おのずと上記のような選曲になっていったのだろう。なので、各時代のピークポイントを押さえながらも、すべての時期を網羅的に触れようと欲張ってはいない。

使われた素材のレア度で言うと、前述した1973年ハマースミス・オデオン公演の“The Jean Genie”(部分的にビートルズ“Love Me Do”の一節を含む)が群を抜く。この日ジェフ・ベックが客演したパートは、ベック側の意向で長年お蔵入り。今回ついに上記のメドレー部分が「公式」に解禁された。The Yardbirdsを敬愛するボウイが「僕のジェフ・ベック」と呼んだギタリストのミック・ロンソンと、ベックが並んで演奏する場面は、ロック史に残る「事件」だ。

映画撮影のカメラの前であれ、人前に出た瞬間「ボウイ化」してすべてをパフォーマンスにしたアーティスト

そして後半では、触媒としてのブライアン・イーノに光が当たる。イーノが参加した、いわゆる「ベルリン三部作」の楽曲は、『Low』(1977年)から4曲、『"Heroes"』(1977年)から3曲、『Lodger』(1979年)から2曲をピックアップ。新機軸を求めて参加を要請したイーノの「貢献」について、ボウイが具体的に説明する肉声が聴ける。この時期のイーノの役割を、ブレット・モーゲンはボウイが試練を克服するための導師、「ヨーダのような存在」と見ている、と『IndieWire』のインタビューで語っている。

1978年、ロンドンのアールズ・コート公演で収録された“Heroes”のライブ映像は、当時のツアーの様子を伝える貴重な記録だ。アルバムではロバート・フリップが弾いた印象的なリードギターを、フランク・ザッパのバンドから引き抜かれた若きエイドリアン・ブリューが弾いている。

その後、京都滞在を含む「旅」の時期を経たボウイが、ポジティブで高揚感のある音楽を標榜、『Let’s Dance』(1983年)でポップシーンの最前線に舞い戻ってくるまでの描き方も、静 / 動のコントラストが際立っていて見応えがある。ピアノで始まる新規ミックス、“Modern Love (Moonage Daydream Mix)”の鮮烈さが抜群の効果を生んでおり、これには過去の楽曲が「いじられる」ことに抵抗があるファンも、思わず唸るのではないか。

終盤の展開もなかなか大胆で、表現が過剰に感じるところも部分的にあるが。ここではネタバレにならない程度に、変わり続けたボウイが変わらずに持ち続けたアートに対する哲学を表現しつつ、「テーマパークの乗り物」としても遜色のない見せ場を用意した──とコメントしておきたい。『A.V. Club』のインタビューでブレット・モーゲンが示唆的に言った「この映画は、迷子になること、そして答えがないことを受け入れることがテーマになっている」という言葉は、そのまま終盤の流れを読み解く鍵になりそうだ。

ボウイについて深い知識を持たない聞き手と向き合ったインタビューであれ、映画撮影のカメラの前であれ、人前に出た瞬間「ボウイ化」してすべてをパフォーマンスにしたアーティスト──『Uncut』のインタビューでブレット・モーゲンが定義していたそのようなボウイ像とは対照的に、11月にリリースされた新しいボックスセット『Divine Symmetry』は、生身のデヴィッド・ジョーンズを垣間見せてくれる。

『Conversation Piece』(2019年)、『Width Of A Circle』(2021年)に続くレア音源ボックスの第三弾となる『Divine Symmetry』は、『Hunky Dory』登場までの過程を追ったCD4枚組+Blu-rayオーディオのセット。『The Man Who Sold The World』でヘヴィなバンドサウンドに傾いたボウイが、シンガーソングライター的な表現へ揺り戻した経緯を考察するためのヒントが、ここには詰まっている。

なかでもディスク1のデモ集は刺激的。穏やかな弾き語りの“Tired Of My Life”は、『Scary Monsters (And Super Creeps)』(1980年)に収められる“It’s No Game”と同じメロディーが出現して驚かされる。『The Rise And Fall Of Ziggy Stardust〜』のボツ曲で、2000年に『Toy』で再録音する曲、“Shadow Man”のデモは、The Bandを思わせるアレンジ。“King Of The City”を注意深く聴くと、約10年後の“Ashes To Ashes”とよく似たメロディー / コード進行が見つけられる。

ディスク3に収められた1971年9月のライブで面白いのは、ボウイが「次はさっさと歌い終えたい曲」とボヤいてから始まる“Space Oddity”。歌い出すなり観客の拍手に包まれるが、ヒットしたこの曲のイメージに縛られることをよほど窮屈に感じていたのだろう。この頃のボウイの心境が窺える、興味深い記録だ。

ボウイの膨大な「遺産」を預かったスタッフは、ビギナーでもボウイの脳内に入り込んだ気分で彼の音 / ビジュアルの世界を体感できる『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』を制作する一方、それとは対極にあるマニアックな歴史的資料、『Divine Symmetry』も世に送った。

まずはFAQ的に要点を押さえた映画でボウイ・ワールドに浸かってから、個々のアルバムをじっくり味わってみて欲しい。そこから先は底なし沼……一度足を踏み入れたら後戻りできない、レア音源の山が用意されている。あなたを何度も迷子にさせ、考え込ませる、退屈とは無縁な巨大テーマパークの入り口へようこそ!

- 作品情報

-

『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』

『デヴィッド・ボウイ ムーンエイジ・デイドリーム』

2023 年 3 月 24 日(金)IMAX®️ / 2D 全国公開

配給:パルコ ユニバーサル映画

©️2022 STARMAN PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

-

『ムーンエイジ・デイドリーム~月世界の白昼夢~ サウンドトラック』

『ムーンエイジ・デイドリーム~月世界の白昼夢~ サウンドトラック』

2022年11月18日発売

価格:3,520円

WPCR-18553

WARNER MUSIC JAPAN

-

『ディヴァイン・シンメトリー [4CD+Blu-ray Audio+ハードカヴァー・ブック+ブックレット]<完全生産限定盤>』

『ディヴァイン・シンメトリー [4CD+Blu-ray Audio+ハードカヴァー・ブック+ブックレット]<完全生産限定盤>』

2022年12月7日発売

価格:22,000円

WARNER MUSIC JAPAN

WPZR-30932

- プロフィール

-

- 荒野政寿 (あらの まさとし)

-

1988年から都内のレコードショップで勤務。1996年、シンコー・ミュージックに入社。『WOOFIN’』『THE DIG』編集部、『CROSSBEAT』編集長を経て、現在は書籍と『Jazz The New Chapter』『AOR AGE』などのムックを担当。著書に『プリンスと日本 4 EVER IN MY LIFE』(共著、小社刊)。2021年8月、『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』を編集。