今年1月16日、アメリカの音楽プロデューサーであるフィル・スペクターが、新型コロナウイルスの感染に伴う合併症により、刑務所から移送された先の病院で死亡した。

スペクターといえば、多人数のスタジオ・ミュージシャンを起用し、深いエコーとモノラルミックスによって「ウォール・オブ・サウンド」、要するに音の壁のようなサウンドスケープを生み出し、ブライアン・ウィルソン(The Beach Boys)や大瀧詠一をはじめ、数多くのミュージシャンに多大なる影響を与えたポピュラーミュージック界の最重要人物の1人である。The Beatlesのラストアルバム『Let It Be』をはじめ、ジョン・レノンやジョージ・ハリスンのソロ作にも深く関わり、Ramonesの名盤『End of the Century』のプロデュースを手掛けたことでも知られている。

しかしその一方で、スタジオで発砲したりマスターテープを持ち逃げしたりと奇行も多く、最後は獄中で逝去するなど手放しでは評価できない部分もある。そのため、音楽的には多大なる貢献をしたにも拘らず、訃報が流れてしばらく経った今もその功績について触れているメディアはごく僅かだ。

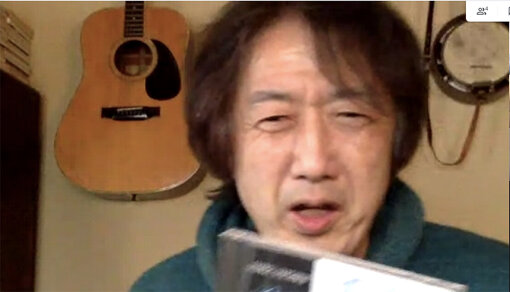

そこで今回Kompassでは、音楽評論家の高橋健太郎と、World Standardの鈴木惣一朗という、プロデューサーとしての顔を持つ二人の識者にこの状況についてどう思うか率直に話し合ってもらった。また、フィル・スペクターが生み出したウォール・オブ・サウンドとは一体何だったのか、その音楽的な革新性についてはもちろん、ストリーミングサービスが音楽鑑賞の主流となりつつある今、「裏方」から音楽を掘っていくことの楽しさについても聞いた。

ウォール・オブ・サウンドは、スペクターとラリー・レヴィン、そしてゴールドスターという場所が生み出した魔法(高橋)

―お二人が最初にフィル・スペクターを意識したのは、いつどんなタイミングだったんですか?

鈴木:大学生の頃、吉祥寺によく行く中古レコード屋があって、そこでThe Ronettesのベスト盤を見つけたのが最初かな。当時はニューウェイブやレゲエに傾倒していたから、それ以外の音楽を全部シャットアウトしてたんです。要するに、古い音楽を聴かないようにしていた。ところがThe Ronettesの“Be My Baby”を聴いた瞬間、眼から鱗がぼろっと落ちたというか。乾いていた心に水が入るみたいな気持ちになったんですよね。「あ、素晴らしいグループだな」と。

1959年、浜松生まれ。音楽家。1983年にインストゥルメンタル主体のポップグループ「ワールドスタンダード」を結成。細野晴臣プロデュースでノン・スタンダード・レーベルよりデビュー。「ディスカヴァー・アメリカ3部作」は、デヴィッド・バーンやヴァン・ダイク・パークスからも絶賛される。近年では、程壁(チェン・ビー)、南壽あさ子、ハナレグミ、ビューティフル・ハミングバード、中納良恵、湯川潮音、羊毛とおはな等、多くのアーティストをプロデュース。2013年、直枝政広(カーネーション)とSoggy Cheeriosを結成。執筆活動や書籍も多数。1995年刊行の『モンド・ミュージック』は、ラウンジ・ブームの火付け役となった。細野晴臣との共著に『とまっていた時計がまたうごきはじめた』(平凡社)『細野晴臣 録音術 ぼくらはこうして音を作ってきた』(DU BOOKS)ビートルズ関係では『マッカートニー・ミュージック~ポール。音楽。そのすべて。』(音楽出版社)他に『耳鳴りに悩んだ音楽家がつくったCDブック』(DU BOOKS)などがある。

鈴木:そのレコードの表1に、プロデュースをしたのがフィル・スペクターだと大きく書いてあって。もちろん、その前から彼の名前は知っていたけど、どちらかというとThe Beatles周りのフィクサー的な存在というか。音響的なところまでは全然意識していなかったんですよね。で、そのベスト盤を1,000円くらいで買って、「この人のことをもっと知らなきゃ」と思いながら朝まで繰り返し聴いていました。

高橋:僕も大体同じような感じですね。惣一朗さんに比べたら僕は全然ビートルマニアではなくて、どちらかというとアメリカの音楽ばかり聴いていていたのだけど、スペクターのことは「ジョン・レノンやジョージ・ハリスンのソロをプロデュースした人」というふうに認識していました。『Let It Be』(1970年)のプロデューサーだったというのは、後から知ったくらい。でも、やっぱり「スペクターの音」は印象的だから、そういうサウンドを作る人なんだろうな、くらいの印象はありました。

1956年、東京生まれ。音楽評論家、音楽プロデューサー、レコーディング・エンジニア、音楽配信サイト「ototoy」の創設メンバーでもある。一橋大学在学中から『プレイヤー』誌などに執筆していたが、1982年に訪れたジャマイカのレゲエ・サンスプラッシュを『ミュージック・マガジン』誌でレポートしたのをきっかけに、本格的に音楽評論の仕事を始めた。1991年に最初の評論集となる『音楽の未来に蘇るもの』を発表(2010年に『ポップミュージックのゆくえ』として再刊)。1990年代以後は多くのアーティストとともに音楽制作にも取り組んだ。著書には他に『スタジオの音が聴こえる』(2015年)、2016年に発表したSF音楽小説『ヘッドフォンガール』がある。

高橋:きっと、惣一朗さんが持っているそのThe Ronettesのベスト盤って、1970年代にビクターから出た再発盤でしょう?

鈴木:(笑)。そうそう、それです。

高橋:僕もそれが出た時に初めてThe Ronettesとか1960年代初期の作品を遡って聴きました。そこでようやく「ウォール・オブ・サウンド」に出会ったという感じかな。

The Ronettes“Be My Baby”を聴く(Spotifyを開く)

―フィル・スペクターの代名詞とも言える「ウォール・オブ・サウンド」とは、一体なんだったのでしょう。

鈴木:亡くなった大滝詠一さんをはじめ、たくさんの識者がいるのであくまでも僕の解釈ということにして欲しいのですが(笑)、一言で言えばウォール・オブ・サウンドとは「混沌」ですね。モノラルの音像にエコーをかけているのが特徴というか。1960年代当時すでにステレオもマルチトラックも存在していたし、レコーディングやミックスの技術はどんどん進化していく中、一つのスピーカーから音が「塊」でドーンと出るような、そんなサウンドプロダクションをスペクターは目指していた。それがウォール・オブ・サウンド、音の壁ですよね。

高橋:そういう意味でスペクターは、当時のテクノロジーに対する「反逆者」。それと、スペクターって我々のイメージだと例えばThe Beatlesのメンバーよりもうんと年上じゃないですか。でも実際はスペクターが1939年生まれで(1940年という説も)、ジョン・レノンは1940年、ブライアン・ウィルソン(The Beach Boys)は1942年に生まれています。せいぜい2、3歳しか変わらないんですよ。なのにスペクターって、「オールディーズの人」という感覚ありませんか? 10歳くらい離れている感じがしてしまう。

―確かに。

高橋:でも、1941年生まれのポール・サイモンや、1942年生まれのキャロル・キングとそんなに変わらない。「一人レトロ志向」だったわけですよ。昔のオールディーズの時代の人だから「あの音」だったのではなくて、レトロ志向だったから「あの音」を追求していた。現代はみんながレトロ志向で、アナログ・レコードを聴いたりビンテージの楽器を集めたりしているけど、科学がどんどん進歩し人類は月まで行ってしまうような、そういう時代に一人だけレトロをやっていたのがフィル・スペクターの面白いところかなと思いますね。

―そのレトロ志向が、当時の同世代のミュージシャンにとっては非常に新鮮だったと。

高橋:初めてウォール・オブ・サウンドを聴いたブライアン・ウィルソンは、「これはもう、曲自体がひとつの巨大な楽器だ」と衝撃を受けるわけですよね。「この、渾然一体となったサウンドはなんだ!?」「どうやって作るんだ?」と。当時The Beach Boysが使っていたキャピトルタワーの豪華なスタジオへ行くのをやめて、スペクターが使っていた狭いゴールドスター・スタジオへ行くようになるわけです。「あそこじゃないと、あの音は作れない!」って。

The Beach Boys『Pet Sounds』を聴く(Spotifyを開く)

鈴木:狭い録音ブースで、大勢のミュージシャンが一斉に音を鳴らして。当時のレコーディングの様子が写真で残っていますけど、楽器配置もランダムなんですよね。

高橋:なにせベーシストを三人呼んで、同時に演奏させたりしていましたからね(笑)。僕もスペクターサウンドを再現しようと思って、1つのマイクで五人いっぺんにギターのストロークを録ってみようと思ってやったら、全然うまくいかない(笑)。きっと惣一朗さんも経験あると思うんだけど。

鈴木:ありますあります(笑)。

高橋:あれは、ゴールドスタースタジオで、楽器をこう並べてこうマイクを立てると……みたいなことを、エンジニアのラリー・レヴィンが全部把握していたんでしょうね。ウォール・オブ・サウンドは、スペクターとラリー・レヴィン、そしてゴールドスターという場所が生み出した魔法だと思います。

ちゃんとシラフでいたら、素晴らしいプロデューサーでありコンポーザーであり、プレイヤーだったのではないか(鈴木)

―「ウォール・オブ・サウンド」は演奏スタイルや奏法ではなく、サウンド・プロダクションのことであると。「音響」に対してここまで意識的だったのは、スペクターが最初と言ってもいいのでしょうか。

高橋:いわゆる「レコーディングアート」ですよね。曲でもなく演奏でもなく、最終的にミックスされた録音物がアートであるという思想を、あそこまで前面に出した作品は、フィル・スペクター以前にはなかったと言っていいんじゃないかなとは思いますね。もちろん、その前にもレコーディングアートを志向した人はたくさんいるけど、フィル・スペクターはその一つの頂点ではないかと。曲自体は3コードの、本当にシンプルな構造なんですよね。しかも一流のジャズミュージシャンを集めてルートしか弾かせないとか、ひたすらコードバッキングをさせるとか(笑)。

鈴木:そうですね(笑)。それゆえ、ウォール・オブ・サウンドをライブで再現するのは不可能に近い。

高橋:ただ、実はスペクターって元々ライブミュージシャンなんですよ。ギターがものすごくうまいし、スティーヴ・ダグラスとジャズロックバンドみたいなことをやっていたこともある。ハワード・ロバーツに師事していて、ジャズギタリストになろうとしていた。とにかく、当時のスペクターを知る人は皆、口を揃えて「誰よりもギターが上手かった」と言うんです。

鈴木:そうなんですか!

高橋:音源が残っていないので憶測でしかないんだけど、おそらくThe Mothers of Invention(フランク・ザッパとの共演でも知られる、1964年から1975年にかけて活動したアメリカのロックバンド)の源流みたいなことをやっていたんじゃないかと。でも結局それでは金にならないと言うことで、ポップソングのプロデューサーに転じて演奏はやめてしまう。それ以前は曲を書いて、10代で全米トップヒットも出しているのに、曲を書くのも辞めてしまったわけですよね。

―それはどうしてなんでしょう。

高橋:やっぱり、自分はギタリストやコンポーザーでは超一流にはなれないと思ったんじゃないですかね。グレン・キャンベルのようなギタリストや、ゴフィン&キング(ジェリー・ゴフィンとキャロル・キングによるソングライターチーム)のようなコンポーザーにはなれないと。そういう、シビアな判断ができる人だったんじゃないかな、プロデューサーだから。

鈴木:なるほどね。

高橋:それに彼がプロデューサーとして、あれだけ一流のミュージシャンたちに言うことを聞かせられたのは、「俺だって弾けるから」みたいなところがあったのだと思う。スペクターって人格的に悪い評判ばかり立っているけど、ミュージシャンは彼のことは悪く言わないんですよね。というのは、ものすごく金払いが良かったらしいんですよ。ミュージシャンが金銭的に不当に扱われていることに対して常に怒っていた彼は、スタジオでは相場の何倍もギャラを払っていたらしい。

―そんなスペクターが、1970年代以降はジョン・レノンやRamonesのメンバーにスタジオで銃を向けたり、出来が気に入らないとの理由でマスターテープを持ち逃げしたり、ミュージシャンともトラブルを起こすようになっていくのはどうしてだったのでしょうか。

高橋:スペクターの音楽人生って、明らかに“Be My Baby”がピークじゃないですか。その後、The Ronettesはそんなに人気が続かず、フィレス(スペクターが1961年にレスター・シルと共同で立ち上げたレコード・レーベル)も新しいアーティストが生まれなくなるし、ヒットも出なくなる。本当はスペクターは、フィレスをモータウンのような「帝国」にしたかったのだけど、その夢は果たせずビジネスには見切りをつけて、フリーランスになったわけです。

それまで帝国の頂点にいたスペクターは、全ての人に自分の言うことを聞かせられたのだけど、フリーランスになったら今度はRamonesやジョン・レノンがクライアントじゃないですか。その雇われ仕事をしているにも関わらず、帝王の振る舞いが抜け切れなかった彼は銃を向けるしかなかったのでしょうね。

Ramones『End of the Century』を聴く(Spotifyを開く)

鈴木:長年の疑問で、そもそも『Let It Be』から始まるThe Beatles関係の仕事をなぜスペクターが受けたのか、という疑問があったんですよ。健太郎さんのいう通りで、時代が大きく変わってゆく中で、The Beatlesにコバンザメのようにくっついていくしか、1970年代を乗り切れる自信はなかったのでしょうね。それと、あの長時間に及ぶ「ゲット・バック・セッション」を収めた未整理のテープを誰がまとめるんだ? というところで、誰もがやりたくないであろう作業を押し着せられた気がするんですよね。可哀想。

鈴木:そうしたストレスからか、彼、スタジオでいつもお酒を飲んでるんですよね。拳銃を出して発砲してしまうとか、アル中による錯乱状態でもあったと思います。でも、時々シラフに戻って『John Lennon/Plastic Ono Band(邦題:ジョンの魂)』(1970年)のレコーディングでは、ベートーヴェンの“月光(ピアノソナタ第14番)”にインスパイアされたジョンの気持ちを汲んで、“Love”のような素晴らしい曲を丁寧に仕上げていく。そういう繊細さも持ち合わせているわけじゃないですか。ちゃんとシラフでいたら、素晴らしいプロデューサーでありコンポーザーであり、プレイヤーだったんじゃないかなとは思うんです。

ジョン・レノン“Love”を聴く(Spotifyを開く)ヒッピーカルチャーの中にいたときには「かっこ悪い」と思っていたものが、ニューウェイブが到来したことで「なんでもあり」になった(高橋)

―ところで最近、大滝詠一さんの一連の作品がサブスク解禁となりました。特にスペクターからの影響が強いといわれる『LONG VACATION』を、お二人はどう評価しますか?

高橋:大滝さんは自分の葬式では“Be My Baby”を流してくれと言っていたらしいから、フィル・スペクターに影響を受けた二大アーティストは、ブライアンと大滝さんでしょうね。

鈴木:『LONG VACATION』と次の『EACH TIME』は、ソニー信濃町スタジオ(現ソニー・ミュージックスタジオ)にて、エンジニアの吉田保さんを迎えて制作されたアルバムです。ウォール・オブ・サウンドを再現するため、スタジオには入りきれないほどのミュージシャンが呼ばれたと言われていますよね。

大瀧詠一『LONG VACATION』を聴く(Spotifyを開く)

鈴木:2作ともリアルタイムで買いましたが、冒頭でも言ったようにニューウェイブに傾倒していた当時の自分には、そのサウンドは理解の範疇を越えていた。オールディーズとしか捉えることができなかった。僕の音楽力は低かったんです。個人的には、大滝さんは吉野金次さんがエンジニアを務めた『ファースト』のようなデッドな作品が好みでした。健太郎さんはどう思いました?

高橋:これは、僕と惣一朗さんのわずかな年齢差によるところも大きいと思うんだけど、僕はオールディーズに対する感覚がちょっと違っていて。まず、1970年代はアメリカンロックをリアルタイムで経験していて、それにどっぷりだったんですよ。長髪でチェックのネルシャツを着た人生を送っていたから(笑)、その時点では僕もオールディーズはダメな音楽だった。

ところが、その後にパンクとニューウェイブがやってきて、「これは『俺が』ダメなんだ」と思って長髪を切るわけです。短髪になったら、今度はオールディーズを聴いてもThe Beach Boysを聴いてもOKになったんですよね。つまり、ヒッピーカルチャーの中にいたときには「かっこ悪い」と思っていたものが、ニューウェイブが到来したことで「なんでもあり」になった。だって、Haircut 100はThe Beach Boysみたいな格好でファンカラティーナを奏でているし、もうなんでもいいんだと。

大瀧詠一『EACH TIME』を聴く(Spotifyを開く)

鈴木:ニューウェイブのおかげで、The RonettesのようなオールディーズもOKになったんだ、面白い。

高橋:ただ、大滝さんの『LONG VACATION』『EACH TIME』に関しては、あまりオールディーズという印象はなくて。「シナソ(ソニー信濃町スタジオ)の音だなあ」と思いました(笑)。

―「シナソの音」というのは、松田聖子の1980年代の作品に象徴されるような、ソニー信濃町スタジオで録音されたいわゆるハイファイなサウンドのことですよね。

高橋:吉田保さんは、とにかくデジタルが大好きで、例えば(山下)達郎さんのような、全ての方向に音が広がっていく、光が差すような抜けの良いアメリカンサウンドを本来は作りたい人なんですよ。ところが大滝さんの「お達し」で(笑)、五十人のミュージシャンをスタジオのブースに押し込みウォール・オブ・サウンドを作らされた。

高橋:だけど、シナソでゴールドスターのサウンドを再現しろと言われても、さっきも言いましたが作れるわけがない。逆に言えば、抜けの良いサウンドを作りたい保さんに、シナソでウォール・オブ・サウンドを作らせたという「矛盾」こそが、『LONG VACATION』や『EACH TIME』にしかないサウンドになっていると思うんですよね。

―大滝さんにも多大なる影響を与えたスペクターは、日本のポップスにとっても重要人物であると思うんです。にも拘らず、殺人罪で服役中に死亡したこともあって、今は表立ってその貢献度が語られていない。この状況に関してお二人はどんなふうに思いますか?

高橋:僕はやっぱりミュージシャンの人間性と音楽性は、基本的に切り離して考えようという立場ですね。スペクターに関しては殺人罪に問われたわけじゃないですか。そこで裁かれ罪を償うために服役していたわけだから、死んだ後にあれこれ配慮しても仕方ないように思う。

それともう一つは歴史的なこと、つまり「その時代にどうだったか?」という話もあって。例えばスペクターがプロデュースしたThe Crystalsの“He Hit Me(And It Felt Like a Kiss)”という曲、歌詞はゲリー・ゴフィンだけど、当時も批判されたんですよ。

The Crystals“He Hit Me(And It Felt Like a Kiss)”を聴く(Spotifyを開く)

―恋人からの殴打を、「キスのように感じる」と話す知人女性からインスパイアされたとゴフィンは語っていて、これはDV容認の歌詞なのではないかと批判されたわけですね。

高橋:そう。「リアルタイムでどうだったのか?」を知っておくのはすごく重要なことだと思う。だからといって、あの曲を抹消すべきかといわれれば、僕は「抹消されるべきではない」という立場です。

鈴木:最近の例を挙げれば、例えば映画界でもウディ・アレンやケヴィン・スペイシーが批判されている。僕はウディ・アレンの作品も、役者としてのケヴィン・スペイシーも大好きなので、彼らの作品ですら将来にわたって抹消するような動きに対しては、やはり疑問が残る。個人の人格及び行動と、作られた芸術作品をどういうふうにユーザーが判断していくか、人それぞれの価値基準があるとは思いますが。

鈴木:ただ、ことフィル・スペクターに関しては、ジョージ・ガーシュウィンやブライアン・ウィルソン、バート・バカラックらと並んで、アメリカのポピュラーミュージック史において絶対に「欠かすことのできない存在」だと思うんです。その彼をなかったことになど、できるわけがないと思うんです。

サブスクで一度聴いて終わりじゃなくて、そこからいろいろ調べてみてほしい。点と点がつながる楽しさを味わえると思う(鈴木)

高橋:僕は最近、ジョージ・ガーシュウィンについて色々調べているのですが、彼が“Rhapsody in Blue”(1924年)の2年前に書いた、「Blue Monday」というアフロ・アメリカンのカップルを描いたオペラがあるんですよ。ガーシュウィンはブルースに強い影響を受けていて、アフロアメリカンのパッションやセクシャリズムを描きたくて、そういう作品を作り上げたのですが、実際の舞台では顔を黒塗りにした白人が演じたわけです。

高橋:今の価値観では絶対にダメですよね。でも、1922年の段階でもそれはダメだとされたんです。当時「ハーレム・ルネサンス」(1920年代から1930年代にニューヨーク州マンハッタン島のハーレム地区で花開いたアフリカ系アメリカ人による文化運動)が盛り上がっていた時だったから。

鈴木:なるほど。

高橋:「Blue Monday」というオペラは、音楽だけ聴くとすごく良いんですよ。そこには“Rhapsody in Blue”の原型をも見て取れますし。でも、後年もほとんど演奏されていない。僕はまだ2枚しか音源を見つけられていないし、どのライナーノーツにも「この内容は今の時代にはそぐわない。しかし、歴史的に重要な作品と判断し録音することにした」みたいな、エクスキューズが書かれているんですよね。

この件も、先ほどお話ししたThe Crystalsの"He Hit Me(And It Felt Like a Kiss)"と同様、リアルタイムできちんと批判することはとても大事なこと。でも時が過ぎ、充分批判され過去になったことですら発表の機会を与えられず、誰にも聴かれないまま消えてなくなってしまっても良いのかと言うと、僕はそう思えないんですよね。

―ものすごくデリケートな問題について、お二人とも真摯な意見を聞かせてくださってありがとうございました。今、サブスクが普及して沢山の楽曲を気軽に楽しめる環境となり、Spotifyには作曲者に注目したプレイリスト「Works」シリーズなども作られているのですが、そんな中でスペクターのような「裏方」に注目しながら音楽を聴く楽しさについて、最後に聞かせてもらえますか?

鈴木:それこそ昔は、1枚のアナログをジャケットやクレジット、ライナーノーツなど穴が開くほど見続けながら(笑)、40分の作品を聴いていたわけです。そこにしか情報はないから。でも、今はネットでいくらでも調べられるわけじゃないですか。サブスクで一度聴いて終わりじゃなくて、そこからいろいろ調べてみてほしいですね。「あ、なるほど。自分が好きなこの作品とこの作品は、プロデューサーが同じだったのか」とか、「このアルバムには、あのアルバムと同じサポートミュージシャンが参加しているのか」とか、点と点がつながる楽しさを味わえると思う。

高橋:惣一朗さんのおっしゃる通りだし、それに今は書籍も豊富ですよね。それこそフィル・スペクターについて書かれた本もたくさん出版されている。30年、40年前には分からなかったことが、全て解き明かされているんですよ。なので、音楽はSpotifyやApple Musicでガンガン聴いて、作品やアーティストの背景についてもっと知りたければ本を読めばいいんじゃないかな。ところで惣一朗さん、スペクターで一番好きな曲ってなんですか?(笑)

鈴木:「伝記好き」の僕としては(笑)、スペクターが父親の墓標に書かれた言葉からインスパイアされたという、The Teddy Bears時代に大ヒットした“To Know Him Is To Love Him(邦題:逢ったとたんに一目惚れ)”が一番好きなんですよね。作曲家としてのスペクター、シンガーソングライターとしてのスペクターの良さが一曲に詰まっている。

The Teddy Bears“To Know Him Is To Love Him”を聴く(Spotifyを開く)

高橋:僕は、“To Know Him Is To Love Him”がスペクターの曲だということを、ずいぶん後になってから知りましたね。なんとなくラジオなどで聴いて知ってはいた曲なんだけど。

鈴木:さっき、健太郎さんに聞いて初めて知った事実ですが、「誰よりもギターが上手かった」と言われたスペクターが、もしプロデューサーや音響の道に進まずソングライターやギタリストの道に進んでいたら、どうなっていたかなと想像してしまいます。“To Know Him Is To Love Him”は、つまりそれだけすごい曲だと僕は思っています。ジョン・レノンもお気に入りで、The Beatlesでカヴァーもしていましたよね。健太郎さんは?

高橋:The Ronettesの“Be My Baby”ももちろん好きだけど、彼女たちの“How Does It Feel”も同じくらい好きな曲ですね。あれこそフィル・スペクターとレッキングクルー(1960年代から1970年代にかけて活躍した、ロサンゼルスを拠点とするトップ・ミュージシャンによるセッション集団)の魅力が最も出ていると思う。

―それは、どんなところがですか?

高橋:フィル・スペクターって基本はロッカバラードの人だしスローな曲が多いのだけど、この曲はものすごくアップテンポで、ハル・ブレインのドラムも狂ってて、ミックスとかも狂いまくっているんですよ。エコー成分しか入っていないように聴こえるし、この曲のステレオバージョンを聴くと、その狂っている感じがもっとよく分かる(笑)。こんなサウンド今まで聴いたことがなかったし、誰もやっていないんじゃないかなと。いまだに大好きな曲ですね。

The Ronettes“How Does It Feel”を聴く(Spotifyを開く)『This is 大滝詠一』を聴く(Spotifyを開く)

- プロフィール

-

- 鈴木惣一朗 (すずき そういちろう)

-

1959年、浜松生まれ。音楽家。83年にインストゥルメンタル主体のポップグループ“ワールドスタンダード”を結成。細野晴臣プロデュースでノン・スタンダード・レーベルよりデビュー。「ディスカヴァー・アメリカ3部作」は、デヴィッド・バーンやヴァン・ダイク・パークスからも絶賛される。近年では、程壁(チェン・ビー)、南壽あさ子、ハナレグミ、ビューティフル・ハミングバード、中納良恵、湯川潮音、羊毛とおはな等、多くのアーティストをプロデュース。2013年、直枝政広(カーネーション)とSoggy Cheeriosを結成。執筆活動や書籍も多数。95年刊行の『モンド・ミュージック』は、ラウンジ・ブームの火付け役となった。細野晴臣との共著に『とまっていた時計がまたうごきはじめた』(平凡社)『細野晴臣 録音術 ぼくらはこうして音を作ってきた』(DU BOOKS)ビートルズ関係では『マッカートニー・ミュージック~ポール。音楽。そのすべて。』(音楽出版社)他に『耳鳴りに悩んだ音楽家がつくったCDブック』(DU BOOKS)などがある。

- 高橋健太郎 (たかはし けんたろう)

-

1956年、東京生まれ。音楽評論家、音楽プロデューサー、レコーディング・エンジニア、音楽配信サイト「ototoy」の創設メンバーでもある。一橋大学在学中から『プレイヤー』誌などに執筆していたが、1982年に訪れたジャマイカのレゲエ・サンスプラッシュを『ミュージック・マガジン』誌でレポートしたのをきっかけに、本格的に音楽評論の仕事を始めた。1991年に最初の評論集となる『音楽の未来に蘇るもの』を発表(2010年に『ポップミュージックのゆくえ』として再刊)。1990年代以後は多くのアーティストとともに音楽制作にも取り組んだ。著書には他に『スタジオの音が聴こえる』(2015年)、2016年に発表したSF音楽小説『ヘッドフォンガール』がある。