「『A LONG VACATION』40周年記念盤は、2021年の時点で流通している全ての音楽記録媒体でリリースする」。

日本のポピュラー音楽の歴史における立役者にして、『A LONG VACATION』の生みの親・大滝詠一は2011年当時にスタッフらにこう話していたのだという。しかしながら大滝自身はこのハレの日を迎えることが叶わず、惜しくも2013年12月30日にこの世を去ってしまった。

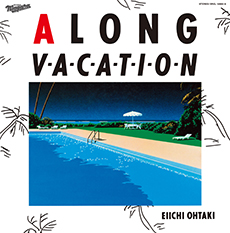

2021年3月21日、リリースから40周年を迎えた大滝詠一『A LONG VACATION』。日本ポップス史に燦然と輝く永遠の金字塔として、また世界初の商業用CDの第一号作品として知られる同作を含む、「ナイアガラ・レーベル」から発表された大滝詠一名義の全作品、177曲がSpotifyをはじめとするストリーミングサービスで聴けるようになった。

『A LONG VACATION』は2021年時点で300万枚以上を売り上げており、さらにはオープニングトラック“君は天然色”が何度となくCMソングとして起用されていたこと、あるいはフジテレビ系列月9ドラマ『ラブ ジェネレーション』に“幸せな結末”が主題歌として使用されたことも手伝ってか、大滝詠一の手掛けた「ポップソング」は世代を超えて広く愛されている。実際、1991年生まれの筆者にとっても「両親の運転するカーステで『ロンバケ』のカセットを聴いていた」という同世代の話を折に触れて耳にしてきた。

前置きが長くなってしまったが、この記事の目的は『A LONG VACATION』の全貌を明らかにするところにはなく、どちらかというと同作を入り口に大滝詠一の音楽に出会ったリスナーにその「ポップサイド」以外の側面に触れてもらうことにある。今回、合評形式で「『A LONG VACATION』はシティポップなのか?」「日本のポップス史に息づく大瀧詠一イズムについて」というテーマで、村尾泰郎とimdkmに執筆を依頼し、それぞれその存在に向き合っていただいた。

『A LONG VACATION』の深淵を覗き見たい、大滝詠一のクリエイティビティの真髄に接したいという方は、ぜひ40周年盤のDISC2収録の『Road to A LONG VACATION』(大滝自身がDJスタイルで語る『A LONG VACATION』誕生秘話)や、または『大滝詠一 Talks About Niagara コンプリート・エディション』、『増補改訂版 オール・アバウト・ナイアガラ』、『大瀧詠一Writing & Talking』といった書籍(一部入手困難ではありますが……)にあたっていただければと思う。この記事があなたにとって、大滝詠一の新たな一面に出会うきっかけとなれば幸いだ。

▼参考文献

『大滝詠一 Talks About Niagara コンプリート・エディション』(2014年、ミュージックマガジン)

『大滝詠一 スクラップ・ブック』(2015年、ミュージックマガジン)

『増補新版 大瀧詠一』(2012年、河出書房新社)

『Pitchfork』The Endless Life Cycle of Japanese City Pop(外部サイトを開く)

1948年7月28日岩手県生まれ、2013年12月30日没。高校卒業後上京し、1970年に細野晴臣、松本隆、鈴木茂と、はっぴいえんどを結成。1972年の解散後、自身のレーベル「ナイアガラ」を設立。1981年に、オリジナルソロアルバムとしては5枚目にあたる『A LONG VACATION』を発表。そのほかプロデュースや楽曲提供などで数々のヒット作やスタンダードポップスを生み出し、日本のポピュラー音楽界に大きな影響を残す。

『A LONG VACATION』を「シティポップ」として語る前に、留意しておきたいこと

テキスト:村尾泰郎

時代ごとに街の様子が変化していくように、シティポップも時代によって変わってきた。若者文化が洗練されていった1970年代に生まれたシティポップは、自分たちの新しいライフスタイルを洋楽の影響を受けたサウンドで歌ったものだ。そこにはドメスティックな歌謡曲に対するカウンターとしての側面もあった。

しかし、1980年代に入るとシティポップで描かれる「シティ」は虚構性が強くなり、まるでトレンディドラマのセットのような風景が描かれていく。そんななか、大滝詠一の『A LONG VACATION』は時代の変わり目、1981年にリリースされた。

大滝詠一『A LONG VACATION』を聴く(Spotifyを開く)

近年、『A LONG VACATION』はシティポップのマスターピースとして語られることが多い。その一方で、果たして「『A LONG VACATION』はシティポップなのか?」という声もある。

最近のシティポップ再評価は海外のDJによる発掘が発火点になっていることもあり、ソウルミュージックやジャズ / フュージョンなどダンサブルなグルーヴを取り入れた洗練されたポップス、といった印象が強い。しかし、『A LONG VACATION』には、大滝周辺のアーティストによるシティポップの名盤、たとえば山下達郎『For You』(1982年)や大貫妙子『Sunshower』(1977年)のように踊れる16ビートの曲は収録されていない。当時流行していたAORやニューウェイブとも違う。同時代の洋楽の匂いがない、時代から切り離された異質のアルバムなのだ。

大貫妙子“都会”を聴く(Spotifyを開く)

大滝詠一が『ロンバケ』以前に残した不屈の足跡を振り返る

そもそもシティポップは、「洋楽」をいかに日本のポップスとして翻訳していくかを、試行錯誤する音楽でもあった。だからこそ、同時代の洋楽を積極的に聴いていたミュージシャンたちの音楽が、のちにシティポップと呼ばれるようになる。

その出発点に、はっぴいえんどがいて大滝詠一はその中心メンバーだった。Buffalo Springfieldをはじめアメリカンロックを日本語ロックに再構築する、という当時としては大胆なアプローチで、はっぴいえんどは『風街ろまん』(1971年)という傑作を発表するが1972年に解散。

大滝は「ナイアガラ・レーベル」を立ち上げ、「エレックレコード」と契約(1976年にエレックが倒産して以降はコロムビアと契約する)。自宅にスタジオを作って、小学生のころに聴いて衝撃を受けたアメリカンポップスの研究に没頭する。はっぴいえんど解散直前に発表した1stソロアルバム『大瀧詠一』(1972年 / 編注:ストリーミング未解禁)は、はっぴいえんどの延長線上にあるような作品だったが、ナイアガラから本格的に独自のサウンドを追求するようになった。

大滝詠一“乱れ髪 ’78”を聴く。『DEBUT』(1978年)に収録された『大瀧詠一』の楽曲。アルバム名に反して『DEBUT』の実態は、『ヤング・ギター』誌の読者投票によって選曲がなされた再録曲とライブテイクを含むベストアルバムであった(Spotifyを開く)はっぴいえんど“空いろのくれよん”を聴く(Spotifyを開く)

大滝は「ブリル・ビルディング・サウンド」(フィル・スペクターやバート・バカラックなど職業音楽家によるポップス)を中心に、アメリカンポップスのリズム、メロディー、ハーモニーなどを細かく分析。様々な「ネタ」を巧みに組み合わせ、そこに独自のアイデアを加えて曲に仕上げた。

豊富な音楽知識と編集センスを駆使した大滝の曲作りは、同時代の歌謡曲における筒美京平と通じるものがあるが、1980年代以降、大滝は松田聖子“風立ちぬ”(1981年)、森進一“冬のリヴィエラ”(1982年)、小泉今日子“快盗ルビイ”(1988年)などヒット曲を手掛けて、歌謡曲の世界でもソングライターとしての才能を開花させた。

『大瀧詠一 Works』を聴く(Spotifyを開く)

ナイアガラからの第一弾リリースは、山下達郎や大貫妙子が在籍したバンド、シュガー・ベイブの1stアルバム『SONGS』(1975年)。そこで大滝はプロデューサーとして腕を振るった。そして、自作の『NIAGARA MOON』(1975年)で大滝流の和製ポップス=ナイアガラサウンドを本格的に打ち出して、評論家から高い評価を受ける。

大滝詠一『NIAGARA MOON』を聴く(Spotifyを開く)

続く『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』(1976年 / 編注:ストリーミング未解禁)は山下達郎、伊藤銀次と3人編成で取り組み、オールディーズへの愛情に満ちたサウンドでヒットを記録、と出だしは順調だったが、次第にナイアガラサウンドはマニアックな度合いを増していく。

1月から12月まで、各月をテーマにして、ロックやメレンゲなど様々な曲調を取り入れた『NIAGARA CALENDAR』(1977年)は商業的には振るわず、コロムビアとの契約を解消する(編注:このころ大滝およびナイアガラは、契約上、3年でアルバム12枚を製作するというノルマが課せられており、1978年に11枚目として『LET'S ONDO AGAIN』を発表し、最後に大滝自身はコロムビアと袂を分かつ。なお、12枚目は1980年リリースの山下達郎のベスト盤『TATSURO YAMASHITA FROM NIAGARA』であった)。

大滝詠一『NIAGARA CALENDAR ’78』を聴く(Spotifyを開く)

最先端の音楽を追い求める仲間たちを横目に、大滝はなぜ同じ道を選ばなかったのか?

かつての仲間たちが「シティポップ」的洗練に向かう一方で、大滝はポップスオタクであることを貫いた。

しかし、大滝は決して保守的なアーティストだったわけではない。はっぴいえんどの頃には、いち早くニューオリンズサウンドを取り入れるなど実験精神を持っている。世間ではディスコやファンクなどダンサブルな音楽がブームになるなか、大滝は『LET'S ONDO AGAIN』(編注:「ナイアガラ・フォーリン・スターズ」名義でリリース、ストリーミング未解禁)で洋楽に日本の音頭のリズムを取り入れてカバーするという過激な遊び心を発揮した。

なぜ大滝が1970年代のシティポップに反応しなかったのか。そこには大滝のポップス研究への熱意に加えて、洗練された音楽への照れがあったのかもしれない。

シティポップに関わったミュージシャンの多く(細野晴臣、松本隆、鈴木茂、坂本龍一、高橋幸宏、山下達郎、大貫妙子、松任谷正隆、松任谷由実など)は東京出身で、大滝は東北の岩手出身。はっぴいえんど時代、大滝は松本隆が書く歌詞の恋愛観に違和感を感じながら歌っていたそうだが、大滝は華やかな都市生活を歌うことにためらいがあったのだろう。ナイアガラ時代、大滝はCMソングやノベルティソングを数多く手掛けて、そこで持ち前の諧謔精神を発揮しながら、大衆音楽を作り続ける。

子どもの頃、クレイジーキャッツや小林旭が歌うノベルティソングを聴いてアメリカンポップスと同じくらい影響を受けた大滝は、最先端の音楽より大衆音楽をこよなく愛したことも知られている。

大滝詠一“Cider ‘77”を聴く(Spotifyを開く)植木等“FUNX4”を聴く。大滝は、ハナ肇とクレージーキャッツのメンバーである植木等のアルバム『植木等的音楽』(1995年)のプロデュースを手掛けている(Spotifyを開く)

小林旭“熱き心に”を聴く。大滝が大ファンであることを公言していた小林旭への書き下ろし楽曲。作詞は阿久悠(Spotifyを開く)

喪失、哀愁、憧れ――決して色褪せない『ロンバケ』の魔法。シティポップのノスタルジックな魅力との違い

そんななか、はっぴいえんどを解散してから10年目に、再び松本とタッグを組んでアルバムを発表したのが『A LONG VACATION』だった。

大滝詠一“外はいい天気だよ ’78”を聴く。『A LONG VACATION』での大滝と松本のコンビによる楽曲制作は、はっぴいえんど“外はいい天気”(1973年)以来となった(Spotifyを開く)

大滝はロイ・オービソン“Only The Lonely”にオマージュを捧げたJ.D.サウザー“You're Only Lonely”がヒットしたことにヒントを得て、「1980年代サウンドでオールディーズをやる」というコンセプトを思いつく。

そして、大滝ははっぴいえんどの作品で知り合ったエンジニア、吉田保に白羽の矢を立てた。透明感のある残響音が気持ちよく広がる吉田が作るサウンドは『A LONG VACATION』にシティポップ感を生み出す重要な要素。そこにバンドサウンドやストリングスを重ねたシンフォニックなサウンドは、まさに大滝版「ウォール・オブ・サウンド」(独特の残響音を活かしたフィル・スペクターの音楽的手法)だ。

大滝詠一“恋するカレン”を聴く(Spotifyを開く)

そして、大滝はナイアガラ時代に封印していた叙情的なメロディーを開放して、そこに松本隆の映像的な歌詞をのせた。異国を舞台にした松本の歌詞から伝わってくるのは、1980年代の消費社会を満喫するラグジュアリーさではなくセンシティブな喪失感。松本は歌詞に取り掛かる直前に妹を亡くしていて、その悲しみの余韻が歌詞に滲んでいる。

大滝詠一“君は天然色”を聴く(Spotifyを開く)

松本の歌詞が鮮明な絵を作り上げるなか、大滝は異国を舞台にしたことで、「渡り鳥シリーズ」の小林旭のように照れることなく主人公を演じることができたのかもしれない。ファースト以降、初めて大滝は自分の声にキーに合わせて曲を書いたが、ニュアンス豊かな大滝の歌声にもどこか哀愁が漂う。それはシティポップの都会的なアンニュイとは別のものだ。

大滝詠一“雨のウェンズデイ”を聴く(Spotifyを開く)大滝詠一“スピーチ・バルーン”を聴く(Spotifyを開く)

『A LONG VACATION』はシティポップなのか? と考えてしまうのはグルーヴの問題だけではなく、アルバムを薄いベールのように包み込んでいる翳りのせいでもある。本作をリリースする際、大滝はアルバムのテーマは「夏」ではなく「夏への憧れ」だと語った。

憧れとは、そこにはないものを強く心に願うこと。松本の歌詞には別れた恋人や過ぎ去った時間への想いが綴られているが、そうした喪失感が、世界が眩しく輝く季節=「夏」と鮮烈なコントラストを生み出している。弾けるようなポップセンスと繊細なメランコリーが交差する『A LONG VACATION』の手触りはThe Beach Boys『Pet Sounds』(1966年)に通じるものがあるが、「夏への憧れ」は大滝が長年抱いてきたアメリカンポップスへの憧れでもあるのかもしれない。そこで甘酸っぱさよりほろ苦さを感じさせるのは、大人のためのポップスだからだろう。

大滝詠一“Velvet Motel”を聴く(Spotifyを開く)大滝詠一“カナリア諸島にて”を聴く(Spotifyを開く)

『A LONG VACATION』に収録した曲の多くは、大滝が様々なアーティストやCMに提供した曲をもとにしていて、ナイアガラで10年かけて研究したポップスの魅力を、大滝は1980年代という印画紙に天然色で焼き付けた。シティポップで描かれた風景は時の流れの中でノスタルジックになっていくが、『A LONG VACATION』の風景は決して色褪せない。それこそが、「シティ」がつかない(つまり、普遍的な)ポップスのマジックなのだ。

大滝詠一“Pap-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語”を聴く。同曲は『A LONG VACATION』収録曲で唯一、大滝詠一が作詞・作曲をともに手掛けている(Spotifyを開く)

存命であれば、海外におけるシティポップ評価をどのように見つめていただろうか?――いま、大瀧詠一の「分母分子論」に向き合う理由

テキスト:imdkm

『A LONG VACATION』がリリースから40周年を迎え、大瀧詠一(編注:本稿では、プロデュース / 作曲などの場合は「大瀧詠一」とクレジットしていた慣例に則って表記をする)をめぐるあれこれがにわかに騒がしい。なにしろ、2010年代の後半(と、見ようによっては今も)に騒がれたシティポップ再評価を経てはじめてのアニバーサリーである。『A LONG VACATION』が現在評価されているところのシティポップかどうかは議論が分かれるだろうが、ともあれその文脈と結びつけて語り直されているのはたしかだ。

こうした位置づけに物申したいわけではない。しかし、シティポップをめぐって国内外からのまなざしがことさらに取り沙汰されるとき、大瀧の語った「分母分子論」を思い起こさずにはいられない。もし存命だったら、大瀧は果たしてこの状況にどんな言葉を紡いだだろうか。気になるのはむしろそちらのほう。ミュージシャンであるのと同じくらい(ともすればそれ以上に)大瀧は「言葉」の人であり、かつその実作と言葉が切り離し得ない人でもある(編注:大瀧は「厚家羅漢」という変名で筆を執り、評論家・解説者としても活躍した)。

作品が改めて振り返られることは喜ばしいが、だからといってシティポップと大瀧の関係性を再評価の観点から性急に編み直して語ってみせるよりは、むしろその言説や思想を振り返ってみることにこそ意義があるように思う。

『This is 大滝詠一』を聴く(Spotifyを開く)

「分母分子論」という大瀧の言説について。そのアイデアの原点を考える

「分母分子論」はこと音楽の歴史において、「日本(史)」と「世界(史)」の関係性をダイナミックに捉えるためのひとつのアイデアだ。1983年、音楽評論家の相倉久人との対談というかたちでお披露目(注1)され、大瀧のポップミュージック論の骨子をなすものとしてしばしば言及される。本稿ではその対談をベースに「分母分子論」についておさらいしようと思う。

大瀧はまず、日本のポップミュージックの歴史を考えるにあたり、世界史(=洋楽)を影響源として、そのうえで日本史(=邦楽)が展開していく、という基本的な構図を与え、それを「世界史」分の「日本史」という具合に、分数状に表記して見せる。いわば、近代以降の日本における文化の輸入と翻案をめぐる、ごくシンプルなダイアグラムである。

しかし、重要なのは、一見したシンプルさに対して、このダイアグラムの展開可能性が異様に大きいところだ。メタファーとしての分数を操ることで、議論は非常にダイナミックで入り組んだ状況を内包することになる。

たとえば、分数を比率の表現として捉えれば、ある作家や作品のなかに「世界史」と「日本史」が互いにどのくらいの配分で含まれているかを、分数のかたちであらわすことができるだろう(その厳密さは保証できないとしても)。その場合、「分母分子論」に用いられる分数は、算数で使われる分数のアナロジーとして機能する。

また大瀧は、影響源としての世界史が次第に忘却されて存在感を失い、日本史を参照しながら新たな歴史が編まれていく……というような事態も、連分数のようなかたちで示したりもする(このあたりでだんだん分数のアナロジーから離れていく)。

さらには、垂直に表記された分数が暗示するヒエラルキー――すなわち分母=世界史のほうがより普遍的であり優位である、というような――が、分数が横倒しにされることで相対化される(ここまでくると視覚的なとんちだ)。

そうして導かれるのは、あたかもある種の不可逆的な歴史の進行のように思える。

すなわち、はじめは洋楽からの輸入と翻案で成立していた「邦楽」が、次第に洋楽そのものではなく洋楽に影響を受けた邦楽のほうを参照するようになり、近代の端緒に設定された「日本史=邦楽 / 世界史=洋楽」といった二項のあいだのヒエラルキーは次第に忘却されてしまう。

大瀧は、このアイデアを披露した1980年代初頭の時点で、こうした「分母の喪失感覚」をひとつの課題として強く意識していた。むしろ、そうした「喪失感覚」こそが「分母分子論」の原点であるかもしれない。

トニー谷『ジス・イズ・ミスター・トニー谷』(1987年)を聴く。戦後の舞台芸人・トニー谷の死後、大滝はその代表曲を集めた同作のプロデュースを手掛けた(Spotifyを開く)

ただ、「分母分子論」を以上のように要約してしまうと、あまりに一般的な、なんにでもあてはまりそうな陳腐な議論になってしまう。うんざりするほど繰り返される「昔のミュージシャンは洋楽をたくさん聴いて取り入れていたのに今のミュージシャンは邦楽ばかり聴いて……」といったタイプの与太話のような(編注:大滝はアメリカンポップス愛好家としての側面が目立つが、明治から1995年当時に至るまで日本の流行歌・歌謡曲を熱心に研究しており、その成果をNHK-FM『日本ポップス伝』を通じて発信していたことでも知られる)。

『A LONG VACATION』が40年の時を経ても愛されている必然。大瀧詠一による日本のポップス研究の実践として、最初から歴史の一部として生み出されているとも言える

「分母分子論」の面白みは、そのダイアグラムをタネに大瀧の博覧強記をもって繰り広げられる日本ポップミュージック史の解釈にある。そしてまた、実作者としての課題に向き合いつつ、硬直化したダイアグラムに対する介入の方策とその意義が語られることで、このダイアグラムが陳腐な一本道の物語とは一線を画すものであることがあきらかになる。

内田樹はかつて『ユリイカ』に寄せた論考(注2)で、大瀧の音楽論をミシェル・フーコーの「系譜学」になぞらえて「ナイアガラー」らしく大称賛したが、その要旨はまさしく、単線的な硬直した物語や図式化への抵抗として大瀧を読解することにあった。

内田も引用した「分母分子論」をめぐる大瀧の発言をここでもまた引用してみる。

大滝詠一“クリスマス音頭 ’78”を聴く(Spotifyを開く)大瀧:まあ、分母でも地盤でもいいけど、思ったのは、その下のほうにあるものを、カッコにしてしまわないで、常に活性化させることが、やっぱり上のものがあるとすれば、そこがまた活性化する原因だと思うんですよ。だから、そのひとつとして、パロディ作品にトライしてみるとか、確認作業とか、そういうことをやってるんですよね。だから、常に一面的な見方の地盤というんじゃなくて、その地盤も変幻自在に変わっていく部分もあると思う。そこを見つめていくことが大事なんじゃないかって考えてるんです。(注3)

大滝詠一“趣味趣味音楽”を聴く(Spotifyを開く)

「分母分子論」においては、分母も分子も実のところ自明ではない。「僕が今から「世界史」という言葉を使う時には、「日本史分の世界史」であるというのが前提」(注4)という入れ子構造が対談冒頭であらかじめ示されているのはそうした見かけ上の自明性に対する留保である。

単に分母としての「洋楽」の復権を目指すのではなく、分母の再確認を通じて、分母のあり方自体もまた変容していくということこそが、「分母分子論」とその同時代の大瀧の実践――それがまさに『A LONG VACATION』そのものなのだが――で賭けられているポイントなのだ。

大滝詠一“我が心のピンボール”を聴く(Spotifyを開く)

大瀧が「分母分子論」で提示しようとしたのはひとつの物語ではなく潜在的なダイナミズムである。「分母分子論」は固定された構造やヒエラルキーではなく、入れ子にされ、横倒しにされ、変形されてゆく可変的なダイアグラムである。ここに「分母分子論」というアイデアの卓越がある。

2021年に、大瀧詠一の音楽とその功績に向き合うにあたって持っておきたい視点

しかし、「分母分子論」をいま、そのままベタに再活性化させることが可能かどうか、妥当かどうかはわからない。

「分母分子論」以後の、世界史のなかに日本史を位置づける試みとしての大瀧による日本ポップミュージック史は、いまやそれ自体が歴史化され、再検討される対象であるだろう。いたずらにシティポップをめぐる歴史的な語りのなかに大瀧を位置づけてしまうよりは、吟味された大瀧の言説がそうした状況に対して持つであろう緊張関係にこそ、注目したい。

大滝詠一“さらばシベリア鉄道”を聴く(Spotifyを開く)

注1:初出は1983年末の『FM Fan』(共同通信社)で行われた対談連載で、翌年のシンプジャーナル別冊『大滝詠一のゴー・ゴー・ナイアガラ 日本ポップス史』(自由国民社、1984年7月)に再録。さらに数度ムック本などに再録されているが、本稿では『大瀧詠一 Writing & Talking』(白夜書房、2015年)に収録されたものを参照している(pp.219-244)

注2:内田樹「大瀧詠一の系譜学」『ユリイカ』2004年9月号、pp.142-157

注3:『大瀧詠一 Writing & Talking』、p.242

注4:同上、p.220

- リリース情報

-

- 大滝詠一

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』(2CD) -

2021年3月21日(日)発売

価格:2,750円(税込)

SRCL-12010[CD1]

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道[CD2]

『Road to A LONG VACATION』

※大滝詠一のDJスタイルで語る貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話

- 大滝詠一

- プロフィール

-

- 大滝詠一 (おおたき えいいち)

-

1948年7月28日岩手県生まれ、2013年12月30日没。高校卒業後上京し、1970年に細野晴臣、松本隆、鈴木茂と、はっぴいえんどを結成。1972年の解散後、自身のレーベル「ナイアガラ」を設立。1981年に、オリジナルソロアルバムとしては5枚目にあたる『A LONG VACATION』を発表。そのほかプロデュースや楽曲提供などで数々のヒット作やスタンダードポップスを生み出し、日本のポピュラー音楽界に大きな影響を残す。