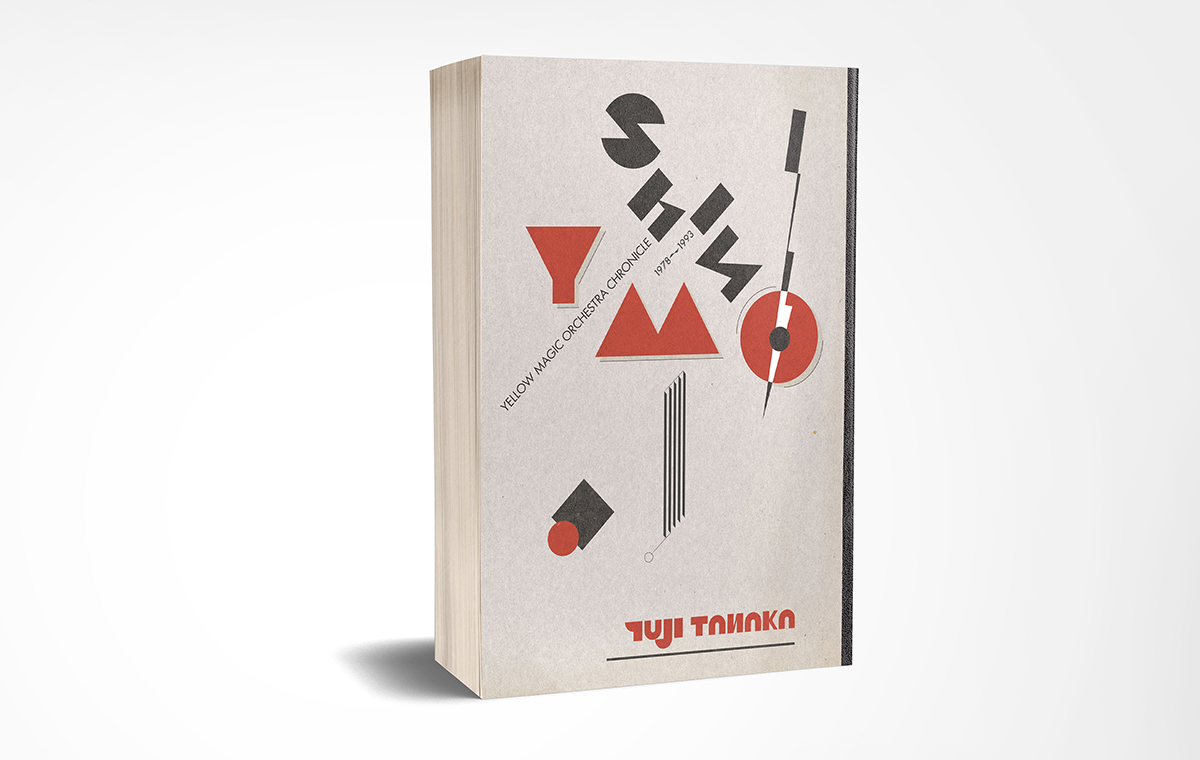

『カルトQ』(フジテレビ系)の「YMOカルト」のブレーンも務めたYMO研究の第一人者、田中雄二による本格的論考集『シン・YMO イエロー・マジック・オーケストラ・クロニクル1978〜1993』が8月19日に発売された。

いまも名著の呼び声高い『電子音楽 in JAPAN』のYMOの章をもとに、それに続く時代の新たなプロットを増補。著者自身によるYMOメンバーへの各10時間におよぶインタビュー発言、単行本未収録の各ソロ取材・スタッフの証言を加えた本書は、「YMOヒストリー」の決定版といえるだろう。

大衆性と実験性を融合させた表現により、音楽のみならず当時のカルチャーにまで深く影響を及ぼしたYMOとは一体何だったのか。東京オリンピックが終わり、大阪万博が控える2022年のいま、YMOを検証し直す意義も含めて著者に聞いた。

「『1980年代サーガ』のようなものを誰かが書かねばノノという謎の使命感が、ある意味で原動力にもなりました」

─『シン・YMO イエロー・マジック・オーケストラ・クロニクル1978〜1993』(以下『シン・YMO』は、もともと『電子音楽 in JAPAN』(日本における電子音楽の受容と変遷をたどったノンフィクション)のスピンアウトといいますか、増補復刻のようなかたちで出版する予定だったそうですね。

田中:もとになった書籍『電子音楽 in JAPAN』は、週刊誌編集者時代に会社を休職して書いたもので、1998年に刊行されました。1950年代に西ドイツ(当時)で電子音楽が生まれ、イタリアに次ぐ世界的先進国として、「日本の電子音楽」は1955年にNHKで産声をあげた。その歴史をまとめたおそらく初めての「日本の電子音楽史」といえるもので、前衛音楽からYMOのようなポピュラージャンルまで横断しています。オリジナルは1980年代のサンプリングの登場あたりで終わっていて、その続きは誰かが書いてくれればいいなと思っていました。

その後、絶版になって久しいころ、復刻してほしいという声をいただきまして。テイ・トウワ、電気グルーヴ、中田ヤスタカらの後継世代に新規インタビューをして、1990年代まで拡張するかたちで「増補復刻版」を出せないかというアイデアが生まれました。しかし復刻にあたっていくつか懸念点がありまして。

田中雄二(たなか ゆうじ)

雑誌、書籍編集者を経て現在は制作会社の映像プロデューサー。大野松雄、TM NETWORKドキュメンタリーなどを構成。ノンフィクションライターとして『電子音楽 in JAPAN』『YELLOW MAGIC ORCHESTRA』『昭和のテレビ童謡クロニクル』『エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン』『AKB48とニッポンのロック ~秋元康アイドルビジネス論』ほか執筆業も。細野晴臣、坂本龍一、冨田勲追悼公演のパンフなどオフィシャル印刷物などにも寄稿している。

─それは、例えばどういったことですか?

田中:『電子音楽 in JAPAN』のYMOの章は、まわりのスタッフのみ新規取材をして、メンバー発言は当時の雑誌、書籍などの発言を組み立てて構成していました。それがレコード会社の方の目にとまって、東芝配給からYMOのリイシューのスタッフにお声がけいただいた。そこでライナー用として、最終的に各メンバーに10時間インタビューする幸運に恵まれました。『電子音楽 in JAPAN』の執筆時、憶測に過ぎなかった事柄について本人たちから話を聞けたことで、明確な裏取りができた。なので「増補復刻版」を出すとしたら、その部分を全面的に書き直す必要がでてきたんです。

─YMOの10時間取材というのは、2003年にソニーから再発されたYMOのCD、およびDVDのライナーノーツに掲載された、3人のロングインタビューのことですよね。のちにアスペクトから『イエロー・マジック・オーケストラ』(2008年)として書籍化されています(現在は絶版)。この本はYMO本人たちによる詳細な楽曲解説やヒストリーについての証言が盛り沢山で、ファンにとってはバイブルのような存在でした。

田中:「決定版」ともいえる内容になったインタビューだと自負しています。それが最新のソニーの復刻ではすべて割愛されてしまいました。その後に出てきたYMO関連本に対しても、個人的に憤りみたいなものがありまして(笑)。例えば、当時のYMOスタッフの方の回顧録も出ていますが、ファンとしては『ザ・ビートルズ・サウンド 最後の真実』のようなものを期待しちゃうわけですよ。その時代を現場で過ごした人の証言が、誰でも書けそうな評論家的分析で終わっていればがっかりする。

─『ザ・ビートルズ・サウンド 最後の真実』は、長年ビートルズの作品に携わっていたエンジニアであるジェフ・エメリックの著書ですね。ビートルズのサウンドの秘密を解き明かすだけでなく、メンバー間の諍いなどについても赤裸々に綴った衝撃的な本でした。

田中:YMOは「日本のビートルズ」といわれたグループですから。10時間のインタビューでも、例えばジョンとポールのようなメンバー間の対立があったことを、当事者たちが赤裸々に答えている。その後YMOは2度目の再結成を果たしていますから、そんな対立も既に過去の話です。音楽雑誌でもはっぴいえんどやティン・パン・アレー関連で優れた読み物が多く寄稿されていますけど、なぜかYMOとなると一部のマニアが寡占している状態です。当時私の本業は週刊誌編集者でしたので、音楽雑誌業界のなあなあなジャーナリズムとは距離を置いたところで自由にかけるのではないかと。

─「増補復刻版」をつくるにあたり、他に懸念されていたことというのは?

田中:『電子音楽 in JAPAN』を刊行した後、2006年に『日本の電子音楽』(川崎弘二・著)という正統な電子音楽の歴史書が出ました。『電子音楽 in JAPAN』はアカデミズム界における電子音楽の始まりも扱っているけれど、どちらかと言えばポピュラー音楽に敷延していくまでの前史に留めている。著者の川崎さんとも交流させていただいていますが、仕事ぶりは素晴らしく、電子音楽黎明期に関しては『電子音楽 in JAPAN』はお役御免になったという思いがあったんです。そのため、「増補版を出す」という意識はそのまま「YMOを軸にしたヒストリー本を書く」というテーマに受け継がれていきました。

ところが2021年に東京オリンピック開会式の騒動が起こって、YMOゆかりのミュージシャンが降板する騒動がありました。いわゆる「サブカル論争」がそのころネットを賑わせましたが、それは私の知っている1980~1990年代とはまったく違っていた。「1980年代サーガ」のようなものを誰も語っていないんですよね。その使命感が、YMOヒストリーを書くときの裏テーマになっています。

「赤い人民服がものすごいインパクトだったのと、なによりライブの演奏そのものに圧倒されてしまったんです」

─『シン・YMO』ももともとの構想は、もっと長いものだったそうですね。

田中:『AKB48とニッポンのロック ~秋元康アイドルビジネス論』という本を2018年に刊行しました。それは著作権、原盤権の視点などを盛り込んで「現代アイドルビジネス」のあり方を論じたものなのですが、本来ならその定本となるはずの「日本のロックビジネス」を書いた歴史書がほとんどない。それを一から盛り込む必要があって、700ページのボリュームになってしまった。長いものを書くのは割と得意なんです。

「1980年代サーガ」を意識して最初に書き上げた本書も、最初の文量は今のページ組に換算すると1400ページ分ぐらいあるんです。原宿にあった伝説のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」や日本のクラブのはしりである「インクスティック」、雑誌『ビックリハウス』(1974年から1985年まで発行された日本のサブカルチャー雑誌)の歴史など、YMO史の後景となる具象についても詳細にまとめていました。西武セゾングループが1980年代のカルチャーにどんな影響を与えたか、「サブカルチャー」と呼ばれるものが広告代理店によってどう仕掛けられたのか、日清パワーステーションのように、音楽業界以外の企業がどう出資して音楽ビジネスを豊かにしていったかなど、いわゆるビジネス面からも1980年代のカルチャーを考察してみたかった。最終的にそこはうまくつまんで、700ページの本になったという経緯があります。

─とても興味深いです。

田中:2006年に宮沢章夫さんの著書『東京大学「80年代地下文化論」講義』が出ましたが、若干ハイカルチャー寄りで実像を語っていたとは言い難い。ピテカンは大人の文化圏で、「入るのがコワイ」というムードがあった。そういうサブカル大衆を気持ちは置き去りになっている。一方、『ユリイカ』の特集で「おたく対サブカル」という対比があって、それがすべてではないけど当たっている意識はありました。私は創刊二年目の『ニュータイプ』というアニメ雑誌で編集者デビューして、その後『宝島』~『SPA!』で四半世紀ほど雑誌の編集畑にいたので、両方の事情は知っているつもりですが、「おたく対サブカル」の対立は、アニメがブーム化して市民権を得たことによって、「おたくの勝利」で終わった印象がある。

1980年代に名古屋で「ヴィレッジヴァンガード」第1号店が誕生しますが、当初はニューヨークのセレクトショップ的な経営方針で注目されました。それが今やアニメや漫画を中心とした「サブカルの殿堂」といわれている。おたく側が経済的に覇者になったことで、彼らがサブカルを乗っ取ってしまった。生き残りサブカル人種に言わせれば、青春期に過ごした空間として、ツバキハウスとアニメックはまったく別のものという意識がある。おたく側が「僕らはサブカル」と名乗ることには、ずっと違和感を感じているんです。アニメはマスカルチャーですから。

─本書には、フリッパーズ・ギターの登場背景と渋谷系の裏話も紹介されています。

田中: 1980年代末期に『TECHII』という音楽雑誌で編集者をやっていました。楽器問屋の広告が占めていた『TECHII』は、電子楽器の情報のほかél RecordsやCherry Red Recordsなど海外インディーズレーベルの情報を等価にあつかう珍しい雑誌でした。少ない給料で「エフェクターを買うか、輸入盤を買うか」が当時の自分にとって大命題でしたし、洋楽に影響を受けた人間がギターを手にして多重録音を始めるような、DIY精神もそこにはありました。評論家気質がギターを手にして演者に回って生まれたのが、後の「渋谷系」の歴史を作るというか。『TECHII』という雑誌には、その後フリッパーズ・ギターとなるバンドのメンバーもいましたし。

─現在は映像制作会社に勤める田中さんですが、『電子音楽 in JAPAN』を書いたときは雑誌編集者だったそうですね。

田中:1986年に当時、『ザ・テレビジョン』という角川書店(現・KADOKAWA)の子会社から出ていた『ニュータイプ』というアニメ雑誌がキャリアの出発点でした。創刊2年目で、まだ『ザ・テレビジョン』編集部に間借りしていたころです。『ニュータイプ』は『美術手帖』の元編集者が創刊した一種のサブカル誌でした。当時は『アニメージュ』のような正統派のアニメ雑誌が主流で、声優さんにヘアメイクやスタイリストを付けて撮影するなんて『ニュータイプ』が初めて。それが後の「声優アイドルブーム」の先駆けにもなったんです。その後、『宝島』に移ったときはバンドブームとクラブ黎明期が重なり、そこにファッションの要素も加えた「何でもあり」の編集方針でしたね。

─YMOを好きになったのはいつ頃ですか?

田中:ゴダイゴで音楽ファンになった世代でもあるので、彼らが『西遊記』などでシンセサイザーを多用していたのを知っていました。YMOのファーストアルバム『イエロー・マジック・オーケストラ』(1978年)もその流れで知ったんです。レコードもユニークでしたけど、圧倒されたのはレコード店の店頭が流れていた第1回ワールドツアーの映像を見てから。YMOは細野さんの構想で生まれたグループですけど、ライブはずっと消極的で、その実務面をリードしていたのが、坂本龍一という人だと知るわけです。

─ライブ演奏の、どんなところに圧倒されたのでしょうか。

田中:3人はもともとフュージョン系で相当キャリアを積んでいたのに、それをコンピュータ機材に全部やらせて、頭の中のグルーヴを頼りにYMOのサウンドが生まれた。当時はアメリカ進出にも、現地でツアーをやってそこに税金を落とすというショービズ界の掟があったわけですが、その面で細野さんに代わってリーダーシップを取ったのが、東京藝大でコンピュータを扱っていた坂本龍一と、サディスティック・ミカ・バンド時代に海外ツアーを経験していた高橋幸宏だった。

スタジオで機械にやらせていた演奏を、今度は人間が演奏する、その倒錯した姿に惹かれました。メンバー全員がヘッドホンをして、クロックを聞きながら演奏するグループなんてそれまでなかったわけです。そのライブのグルーブが独特で。YMOで最初にアルバムチャート1位になったのが、公式ライブアルバム『パブリック・プレッシャー』なのは、YMOファンも納得できるところがあると思います。

機材の進化とサウンドの変遷を関連づけた指摘をしていかなければ、彼らの音楽性の本質にはたどり着かない

─実験的といわれた『BGM』(1981年)がリリースされたときは戸惑いましたか?

田中:ええ、もちろん。1980年代はまだネットもなく、海外は遠かった。YMOのメンバーは当時のイギリスの音楽に影響受けてああいう変貌を遂げたわけですが、地方に住んでいる中学生が『BGM』を聴けば驚きますよ。直前まで“ライディーン”のようなシンセポップをやっていたグループですから。しかし聴き込んでいくうちに、メンバーの狙いが見えてきた。

──狙いというのは?

田中:当時、予期せぬ日本でのアイドル人気に戸惑い、2度目のワールドツアー中にYMOは解散の危機にあった。そのときグループを継続させるために、一度自分たちのやりたい音楽をやろうという決断があって。いわゆるイギリスのポストパンクの影響色濃い音楽を、YMOの名の下でリリースしたわけです。

幸宏さんは「ファン切り捨て」と言ったけれども、それは方便であって、これも細野さんが考えた逆説的サービスなわけです。「YMOファンなら付いてきてくれるだろう」と。全国の中高生に、まったく新しい知性の扉を開き、耳の快楽を教えたアルバムになった。わりと好きになるのに時間がかかったほうだと思う。

田中:そのころから洋楽誌を読みはじめるようにもなり、人から教わるのではなく自分なりに真理に気づいた気持ちがあります。『シン・YMO』の『BGM』、『テクノデリック』の章などは、そうして書かれたものです。映画少年でもありましたが地元には映画館も少なく、民放局も少なくてテレビの洋画劇場も数えるばかり。だから書物を通じてまだ見ぬ新作映画に憧れた。映画、音楽などのカルチャーに活字で接したことが、その後に雑誌編集者になった理由でもあります。

─編集者の道に進もうと思ったのも、その頃のそういう経験が影響していたと。

田中:例えばサンプラーのような新しい楽器によるパラダイムシフトは、ヒップホップをはじめとする新たなジャンルの登場と不可分の関係にある。だけど老舗の音楽雑誌などでジャンルと楽器環境について書かれていたのは、元『プレイヤー』の編集者だった高橋健太郎さんぐらい。1980年代はテクノロジーの進化と音楽表現が密接な時代なのに、その観点から書かれた評論は少なかった。フェアライトCMIとシンクラヴィアなんて、サンプリング機能が付いていてもまったく別の楽器なのに、混同している原稿も多くて。楽器好きに言わせれば、ギブソンのレスポールとフェンダーのテレキャスターくらい「別の楽器」なので。

そういう過去のYMO研究本への異議申し立ての意識は強かった。それで書名を『シン・YMO』にしたんです。映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で製作会社カラーが、元の製作会社に宛てた「さようなら、全てのエヴァンゲリオン」というコピーがありますが、それにあやかって「さようなら、全てのYMO本」という帯コピーを付けました。

─この本をどんな人に読んでほしいと思いますか?

田中:それまでYMOを聞いてなかった人に、深く知るためのきっかけになればと。当時のレコーディング予算、制作フローなども具体的に書いているので、現在のレコーディングの基礎のほとんどを、YMOの3人が作ってきたことがわかると思う。伝聞ではなく、できるだけメンバーの当時の発言を中心にまとめていますが、それに補足を加えて今の若い人にもわかるようにしました。下手な評論を入れなくても、歴史そのものが面白い。「1980年代サーガ」として読めるものになっていると思います。

─まずはテキスト化して、それを検証することによって精度を上げていくことに意義があると。

田中:緩急は付けていますが、ドラマチックな演出は極力抑え、基本的に「YMOの時代背景」を網羅的に並べることに腐心しました。YMOが「日本のビートルズ」として文芸方面で研究されるのはこれからかと。筆者としては、この本がそうした議論のとっかかりになってくれればと思いますね。

- 書籍情報

-

『シン・YMO イエロー・マジック・オーケストラ・クロニクル1978〜1993』

『シン・YMO イエロー・マジック・オーケストラ・クロニクル1978〜1993』

2022年8月19日(金)発売

著者:田中雄二

価格:4,180円(税込)

発行:DU BOOKS

- プロフィール

-

- 田中雄二 (たなか ゆうじ)

-

雑誌、書籍編集者を経て現在は制作会社の映像プロデューサー。大野松雄、TM NETWORKドキュメンタリーなどを構成。ノンフィクションライターとして『電子音楽 in JAPAN』『YELLOW MAGIC ORCHESTRA』『昭和のテレビ童謡クロニクル』『エレベーター・ミュージック・イン・ジャパン』『AKB48とニッポンのロック ~秋元康アイドルビジネス論』ほか執筆業も。細野晴臣、坂本龍一、冨田勲追悼公演のパンフなどオフィシャル印刷物などにも寄稿している。