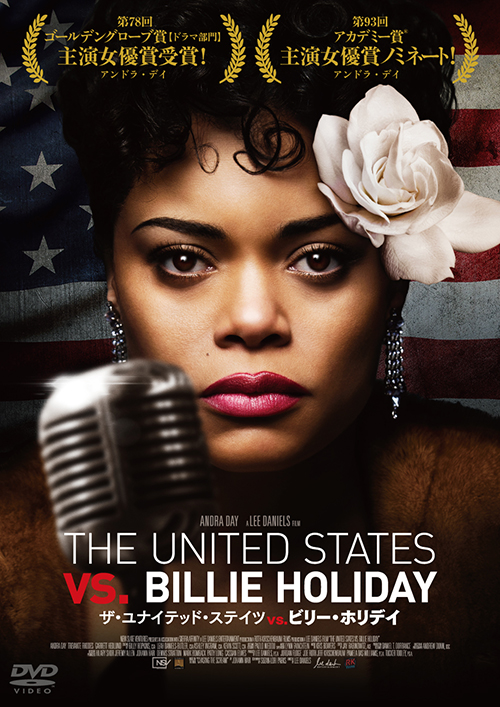

第64回グラミー賞の最優秀映像作品サウンドトラック賞を受賞した『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』が7月6日にDVDリリースされる。本作は、不正出の天才シンガー、ビリー・ホリデイの代表曲であり上演禁止曲となった“奇妙な果実(Strange Fruit)”をめぐって起きた、アメリカ合衆国との対決を描くサスペンスエンターテイメント。いまだ根強く残るアメリカの構造的な人種差別について、あらためて考える機会にもなる良作である。

ティーンエイジャーの頃よりブラックミュージックに憧れ、サウンドはもちろんそこに込められたメッセージにも多大なる影響を受けてきたブロードキャスターのピーター・バラカンは、本作をどのように観たのだろうか。作品を紐解きながら、ブラックミュージックの魅力や詩の影響力、そして誰もが心にもつ「差別感情」との向き合い方について、じっくりと語ってもらった。

ビリー・ホリデイの代表曲“奇妙な果実”が誕生した背景

―映画『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』は、ビリー・ホリデイの代表曲“奇妙な果実”をめぐって起きた、彼女とアメリカ合衆国との対決を描くサスペンスエンターテイメントです。そもそも、“奇妙な果実”とはどんな曲だったのでしょうか。

ピーター・バラカン:ビリー・ホリデイがこの曲と出会ったのは、確か1938年。ニューヨークのダウンタウンに存在していた、白人と黒人の両方が入れる唯一のナイトクラブでレギュラー歌手として出演していた頃でした。

意外なことに“奇妙な果実”は、白人がつくった曲です。「ルイス・アレン」というペンネームで活動していた、ニューヨーク市ブロンクス地区に住むユダヤ人で、本名はエイベル・ミーロポル。教師をするかたわら詩人としても活動しており、この曲は彼が「詩」として発表したものでした。ビリー・ホリデイが取り上げる以前、ミーロポルの仲間の一人が人前で「曲」として披露したこともあったようですね。

ピーター・バラカン

1951年ロンドン生まれ。ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスターとして活動、『バラカン・ビート』(インターFM)、『ウィークエンド・サンシャイン』(NHK-FM)、『ライフスタイル・ミュージアム』(東京FM)、『ジャパノロジー・プラス』(NHK BS1)などを担当。著書に『ピーター・バラカン式英語発音ルール』(駒草出版)、『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』(駒草出版)、『ロックの英詞を読む~世界を変える歌』(集英社インターナショナル)、『わが青春のサウンドトラック』(光文社文庫)、『ピーター・バラカン音楽日記』(集英社インターナショナル)、『魂(ソウル)のゆくえ』(アルテスパブリッシング)などがある。2014年から小規模の都市型音楽フェスティヴァルLive Magicのキュレイターを務める。

―そのナイトクラブは、ウディ・アレンの映画タイトルにもなった「カフェ・ソサエティ」ですね。

バラカン:はい。1930年代当時は、アメリカで最もプログレッシブ(進歩的)だった都市ニューヨークでさえ、人種隔離が当たり前でした。ビリーが“奇妙な果実”の存在を知ったきっかけは、カフェ・ソサエティの創設者であるバーニー・ジョーゼフスンが彼女に紹介したことだったといわれています。

彼女はすぐ「この曲は、私が歌うべきだ」と確信し、カフェ・ソサエティで歌うようになると、瞬く間に反響は広まっていきました。コンサートの最後に彼女が決まって“奇妙な果実”を歌うと、そのあまりにも衝撃的な歌詞にオーディエンスは静まりかえり、ひと呼吸おいて堰を切ったように毎回大きな拍手が巻き起こったそうです。ただ、なかには席を立つ観客もいました。「自分たちはエンターテイメントを楽しむために来たのであって、政治的なメッセージなど聞きたくない」と。

―不快に思ったり、居心地が悪くなったりする観客もいたのでしょうね。

バラカン:とにかくものすごく話題となり、彼女はこの曲をレコードにもしたいと考えます。が、当時所属していたコロムビア(現在のソニー)のプロデューサー、ジョン・ハモンドは反対したようです。この曲を歌うことで、ビリーのイメージが変わることを心配したのでしょう。でも、彼女はどうしてもこの曲をレコードにすることをあきらめきれず、レコード店の店主ミルト・ゲイブラーが運営しているコモドアという小さなレーベルから出すことになりました。

―そんな経緯があったのですね。

バラカン:レコードが発売されたのが1939年です。映画『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』の舞台は1947年ですが、彼女はずっと“奇妙な果実”を歌い続けてきたわけですね。映画のなかでも、「あの曲を歌ってくれ!」と叫ぶ観客の姿が描かれていました。この頃になると、アメリカの当局、主にFBIが“奇妙な果実”をビリーに歌わせないよう、あの手この手を使うようになっていきます。

黒人へのリンチを綴る“奇妙な果実”が、アメリカで「弾圧」されたわけ

―なぜ“奇妙な果実”はそこまで危険視されていたのでしょうか。

バラカン:ご存知ない方のために説明すると、“奇妙な果実”は黒人に対する白人のリンチを克明に描写した歌詞なんです。実際に読んでいただくとわかりますが、目を覆いたくなるような残酷な様子を、非常に詩的な言葉遣いで表現しているからこそより心に訴えてくるといいますか。

―歌詞では虐殺され木に吊るされた黒人の死体を「果実」に喩え、それが腐敗し崩れ落ちていく様子を描写しています。

バラカン:この曲で描写されるようなリンチは当時まだ残っていました。1930年代、1940年代はおろか1950年代まで行なわれていたようですね。ちなみに「人種差別に基づくリンチ」を連邦法の憎悪犯罪とする「反リンチ法案」が成立したのは、なんと2022年になってから。バイデン大統領が3月29日、ようやくこの法案に署名し上院で可決しました。

―そんなに時間がかかったのですか。あまりにも遅過ぎると思います。

バラカン:反リンチ法案は、もうかれこれ1世紀以上前から何度も何度も議題に上がりましたが、必ず却下されていた。ちょっと普通じゃ考えられないことですよね。『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』は、公民権運動の兆しがわずかに見え始めた頃の話。当時はまだ「公民権運動」という名前はついていませんでしたが、そうした気運を後押しすることになりそうなものを恐れた政府が、それを排除しようと躍起になっていた。“奇妙な果実”もそのターゲットにされたわけです。

―なるほど。

バラカン:そもそもアメリカのような民主主義国家で、そのような取り締まりはあってはならないことです。誰が何を歌おうが、憲法では「表現の自由」が保証されているわけで、それを当局が阻止するなど言語道断。でも実際にそういうことが起きていたのです。もちろん、表立っての弾圧などできませんから、ビリー・ホリデイがドラッグに依存していたことを利用し、散々嫌がらせをしました。

―その様子は映画のなかでも描かれており、とてもショッキングでした。“奇妙な果実”たった1曲のために、アメリカ政府が別件逮捕まで利用しビリー・ホリデイという歌手を弾圧する。裏を返せば音楽には人の心を動かすそれだけのパワーがあると政府も認めていたわけですよね。

バラカン:でも、政府がそんな不穏な動きをしなければ、“奇妙な果実”がここまで話題にならなかったかもしれません。よくほら、放送禁止の曲がかえって拡散されてしまうことってあるじゃないですか(笑)。

―確かに(笑)。そういえばジョン・レノンも1970年代、FBIに監視されていたことがのちの調査報告で明らかになっています。当時の長官だったジョン・エドガー・フーヴァーが行なっていたとされる「権力の悪用」については、映画『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア』でも克明に描かれています。

バラカン:ジョン・エドガー・フーヴァーはFBIの初代長官で、ビリー・ホリデイの時代から1972年に死去するまで何十年も権力のトップに居座っていました。反体制的な動きをする活動家や著名人を監視したり脅迫したり……国の公的機関のトップがですよ?(苦笑) いわゆる「赤狩り(レッドパージ)」などが行なわれていました。フーヴァー自身もじつは非常に複雑なパーソナリティーの持ち主で、その話まで膨らませるとキリがなくなってしまいますが(笑)。

―フーヴァーのパーソナリティーについては、クリント・イーストウッド監督作『J・エドガー』で憶測も含めて描かれ、フーヴァー役をレオナルド・ディカプリオが演じていました。

バラカン:フーヴァーが退いたあと、FBI長官には10年という任期が設けられるようになりました。そうじゃないと、彼のように権力を悪用する恐れがあるからです。ちなみに、ジョン・レノンとアメリカ当局の対立に関しては、『PEACE BED アメリカVSジョン・レノン』(2006年)と『ジョン レノン ニューヨーク』(2010年)という優れたドキュメンタリー映画がつくられていますので、機会があったら見ることをおすすめします。

ピーター・バラカンが、ブラックミュージックに惹かれ続ける理由

―そもそもバラカンさんは、どんなきっかけでブラックミュージックを聴くようになったのでしょうか。

バラカン:最初は「音楽」そのものに魅力を感じました。ビートルズやローリング・ストーンズ、エルヴィス・プレスリーといった白人のミュージシャンがブラックミュージックを取り上げたり、そこから影響を受けた楽曲を書いたりしていたのが大きかったですね。特にストーンズを通じて、ぼくはリズム&ブルーズが好きになりました。当時のイギリスでリズム&ブルーズがものすごく人気あったんですよ。

バラカン:ハウリング・ウルフによる、コテコテのシカゴブルーズ“Smokestack Lightnin'”をシングルで買ったのを覚えているし、もう少しとっつきやすい曲だと、トミー・タッカーの“Hi-Heel Sneakers”という曲がヒットしたことも覚えています。当時ティーンエイジャーだったぼくが、それらのレコードを買っていたということは、ラジオでも頻繁にかかっていたのでしょうね。ちょうど海賊ラジオが流行り出した頃で、そういうところからブラックミュージックの情報を得ていたと思います。雑誌でも頻繁にリズム&ブルーズを取り上げていましたし。

バラカン:1965年ごろになると、モータウンのアーティストがものすごい人気を誇っていました。ぼくもご多分にもれず、The SupremesやThe Temptationsなどが大好きでしたね。一方で、オーティス・レディングやウィルスン・ピケットといったサザンソウルもよく聴いていました。

―ブラックミュージックのどんなところにバラカンさんは魅力を感じていたのですか?

バラカン:それはおそらく、イギリス人の国民性にも関係していますね。

―「国民性」ですか。

バラカン:イギリス人と日本人って、島国だからか似ているところがある。要するに、感情表現をあまりしないんですよね。もちろん人間は誰もが感情を持っていて、それを表に出すか出さないかの違いだと思います。その、自分が出せない感情を黒人たちが音楽のなかで120パーセント……いや、150パーセント解放している姿に感動するというか。

例えばウィルスン・ピケットが熱唱する“ダンス天国(Land of 1000 Dances)”なんて聴いてると、彼のシャウトともに自分の感情が「うわー!」って押し出されるのを感じるんですよ。当時、そんな気持ちにさせてくれる音楽なんてほかになかった。自分まで報われるような気持ちになるんです。

―まさに「ソウル(魂)の叫び」なのですね。それ以降のブラックミュージック、例えば「ニューソウル」と呼ばれる音楽に内包されたメッセージについては、どんな見解をお持ちですか?

バラカン:いわゆるブラックパワー的なメッセージを黒人のミュージシャンたちが歌うようになったのは、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が暗殺されたあと。つまり1960年代の終わり頃ですね。その前も、例えばカーティス・メイフィールドが在籍していたThe Impressionsが“People Get Ready”のような、ゴスペル要素のある曲を歌ったこともあります。ただ、それがプロテスト・ソング(政治的抗議のメッセージを含む歌の総称)なのかというと、そうでもない。

バラカン:一方マルコムXは、キング牧師が暗殺される以前から「黒人の正当防衛」を訴えていました。要は、攻撃されたら反撃する。キング牧師とは違う路線ですよね。でも、当時のアメリカではそれが「テロ」とみなされていた。白人は黒人に対して何をやってもいいけど、黒人は正当防衛すら許されなかったわけです。

差別に立ち向かう、ブラックカルチャーの計り知れない影響力

―黒人差別がまかり通っていた時代の空気は、スティーヴ・マックイーン監督作『スモール・アックス』のなかでも描かれていました。

バラカン:その後、紆余曲折を経てキング牧師とマルコムXは歩み寄りの兆しを見せるのですが、結局マルコムは1965年に暗殺され、その3年後にはキング牧師が暗殺されてしまう。その両方の支持者たちは、お手上げ状態になってしまうわけです。

1966年からマルコムの正当防衛を受け継ぐブラックパンサーが誕生し、キング牧師暗殺のあとに武装化し次第に攻撃的になっていくのも必然といいますか。それが『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア』の話につながっていく。実際に発砲事件を起こすなど、ブラックパンサーは問題も多い政党ではあるのですが、そうせざるを得なかった経緯については、ぼく自身は理解しているつもりです。

―1969年にニューヨークのハーレムで開催された「ハーレム・カルチャラル・フェスティバル」の警備を、市警の代わりにブラックパンサーが務めた様子はクエストラヴ監督作『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』にも収められていましたよね。

バラカン:話が逸れてしまいました。ブラックミュージックのプロテスト・ソングというと、マーヴィン・ゲイのアルバム『What's Going On』(1971年)が最初じゃないかな。これはレイシズムに対するプロテストというよりも、ベトナム戦争のことだったり、大気汚染だったり、世の中のさまざまな不条理について歌っているアルバムです。

“Inner City Blues”という曲は一種の差別に関する楽曲で、ほかにそういうことを歌った黒人ミュージシャンというとどのあたりになるのだろう。カーティス・メイフィールドやスライ・アンド・ザ・ファミリー・ストーン、ギル・スコット・ヘロンらがつくる楽曲のなかの、いくつかはそうですが。実際のところプロテスト・ソングを軸にしているアーティストというのは、じつはさほど多くないですね。

バラカン:プリンスなどは、彼の存在そのものが「ブラックパワー」なんですよね。例えばブラックスプロイテーション(1970年代前半にアメリカで生まれた映画のジャンル)に出てくるような、アフロヘアにしたり、「ダシキ」と呼ばれる奇抜な服を身に纏ったりした人たちは、「ブラックパワー」や「ブラックプライド」「ブラック・イズ・ビューティフル」というスローガンを掲げるのではなく、存在そのものがメッセージになっている。ニーナ・シモーンの歌う“To Be Young, Gifted and Black”という曲が、そのことを象徴しています。「俺は(私は)黒人だ。格好いいだろ、文句あるか?」という姿勢を持つようになったのが、何より大きいとぼくは思っています。むしろそのほうが影響力を持つんですよ。どれだけ多くの白人が、黒人やそのカルチャーに憧れたことか。

バラカン:振り返ってみると、ジェイムズ・ブラウンの影響も大きい。誰もまだ「ブラックパワー」なんて言っていなかった時代に、彼がその路線を突き進んでいましたから。

―そういった音楽、カルチャーを吸収してきたことが、バラカンさんの考え方にも大きな影響を与えたことでしょうね。

バラカン:世代的なものも大きいと思います。ぼくらの世代は1960年代が青春ですから、いわゆるカウンター・カルチャー、ヒッピーの時代も経験し、公民権運動はもちろん、女性解放運動やホモセクシュアルの権利など、マイノリティーと呼ばれる人たちが権利を叫び始めたのを、10代の頃からずっとリアルタイムで経験してきているので。ぼくにとっては「リベラルであること」は当たり前なんですよね(笑)。そのきっかけとして、ブラックミュージックやロックミュージックの存在はとても大きかった。

私たちが差別問題に向き合うときに必要な心構え

―では、コロナ禍でのBLM運動や大統領選挙、アジアンヘイトクライムなど、ここ最近の情勢に関してバラカンさんはどうご覧になっていますか?

バラカン:特にBLM運動に関しては、「いまだにそんなことをしなければならないほどアメリカは変わっていないのか……」と愕然とします。ブルース・スプリングスティーンが2001年にリリースした“American Skin (41 Shots)”は、アフリカからの移民が殺害された事件をモチーフにした曲でした。何の罪もない黒人が殺され、それに対して何のお咎めもない状況があれからもまだ20年以上続いている。その間、乱射事件も毎日のように起きているなんて、アメリカという国はどこか狂っているなという印象がぼくにはありますね。

バラカン:世界はまるで振り子が行ったり来たりするように、社会全体がリベラルに向かったと思うと今度は揺り戻しで保守化する。ほかにもいろいろな要素がありますし、単純に語ることはできないのですが。アメリカだけの問題でもないですからね(関連記事:ポール・マッカートニーが日本で語る、感受性豊かな若い人たちへ)。

―私たちが差別問題に向き合うために、どんな心構えが必要だとバラカンさんは思いますか?

バラカン:どこの国でも差別はあります。誰でも、自分の心のなかに「差別感情」をまったく持っていない人などいないと思うんですよ。そのことをまず自覚し、向き合うことでできるだけ抑える。心のなかで差別感情が湧き上がったとしても、それを絶対に表に出さない、口にしない。そうしなければ、野蛮な社会になってしまいますからね。

―まったく同感です。

バラカン:日本は議会民主主義の国ですから、表現の自由が保障されているしどこにでも自由に移動できます。それがどれだけ恵まれているかをもっと知るべきだと思う。ぼくは日本人ではないけど、日本に居住する者としてそう思います。それに、みなさんは投票する権利を持っています。自分が望む社会をつくってくれるであろう政治家に、票を入れる「責任」があるんですよ。

そうしないと、結局は自分たちの首を締めることになります。責任とは、自分たちの社会を息苦しくさせてしまう政治家を当選させた責任、あるいは投票しなかったために「良い政治家」を落選させた責任でもあるのですから。

―例えば銃社会や差別を生み出す構造、憎しみや分断の連鎖など、すべては「恐怖」が根底にあるような気がします。19世紀の思想家エマーソンが言ったように、「恐怖」の感情は「無知」から生まれるのだし、「知れば知るほど恐怖は薄らいでゆく」とぼくも思います。まずはいま起きていることから目を逸らさないこと、知ろうとすることが大事なのではないでしょうか。

バラカン:本当にそう思います。いまはフェイクニュースも世に溢れていますから、できればニュースソースは複数チェックする姿勢が大切です。ただ、なかなか忙しい人たちにそれを求めるのは難しいですよね。少なくともメディアに携わっている人たちは絶対にやるべきだと思います。自戒を込めて言っていますが。

―物事に対して、ついつい一つの見解だけで満足してしまいがちですが、できるだけ複数の視点を持つようにしたいと思います。そのためにはつねに好奇心を忘れないでいたいです。

バラカン:おっしゃるとおり、すべて好奇心次第です。ぼくはとても恵まれた立場といいますか、ラジオ番組をやっていることもあってさまざまなところから情報が入ってくるんです。すべてをチェックするだけの時間があるかどうかはさておき(笑)、比較的たやすく新しい情報を手に入れることができる。だからこそ、いいと思ったものはどんどん人に紹介したいと思っていますね。

- 商品情報

-

『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』(DVD)

『ザ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ』(DVD)

2022年7月6日(水)発売

価格:4,180円(税込)

GADS-2512

発売・販売元:ギャガ

© 2021 BILLIE HOLIDAY FILMS, LLC.

- プロフィール

-

- ピーター・バラカン

-

1951年ロンドン生まれ。ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年に音楽出版社の著作権業務に就くため来日。現在フリーのブロードキャスターとして活動、『バラカン・ビート』(インターFM)、『ウィークエンド・サンシャイン』(NHK-FM)、『ライフスタイル・ミュージアム』(東京FM)、『ジャパノロジー・プラス』(NHK BS1)などを担当。著書に『ピーター・バラカン式英語発音ルール』(駒草出版)、『Taking Stock どうしても手放せない21世紀の愛聴盤』(駒草出版)、『ロックの英詞を読む~世界を変える歌』(集英社インターナショナル)、『わが青春のサウンドトラック』(光文社文庫)、『ピーター・バラカン音楽日記』(集英社インターナショナル)、『魂(ソウル)のゆくえ』(アルテスパブリッシング)などがある。2014年から小規模の都市型音楽フェスティヴァルLive Magicのキュレイターを務める。